お知らせ

高校生のうつ病診療について

2025年9月19日

うつ病は決して珍しい病気ではなく、小学生から高齢者に至るまで幅広い年代にみられる疾患です。回復のためには「脳をしっかり休ませる」ことが非常に重要です。これは決して怠けているわけではなく、風邪をひいたときに安静を保つのと同じく、うつ病治療の根幹をなすものです。脳を十分に休めることができれば自然に回復することも可能ですが、逆にうまく休むことができなければ回復は困難となります。

実際の臨床では「なかなか回復が進まない」ために治療が難航するケースも少なくありません。その背景には共通する要因が存在します。ここでは特に高校生に特有のうつ病治療の難しさやその背景、そして回復のための工夫について整理してみたいと思います。理解を深めるために、いくつかの比喩を用います。高校卒業は山の頂上に到達すること、大学受験は野生動物との格闘に例えることとします。うつ病の発症は、無理な登山の末に脚を怪我してしまった状態に相当します。そして主治医や心理士(以下ガイド)は山岳ガイドの役割を担います。山で遭難しないよう、物心両面からさまざまな支援を行いますが、実際に山を登るあるいは下るのはあくまでも本人自身です。ガイドの指示を守り、安全な登山を心がけていただくことが何より大切です。場合により下山をすること(退学)や、他の山へ変更すること(転校)も必要となります。

◎まずは怪我の程度の評価を

まずは怪我の程度を正確に評価することが必要です。うつ病の治療において、的確な診断を行うことが最初の重要なステップとなります。脚の怪我であれば、その状態や原因を詳しく調べるように、うつ病でも丁寧な評価が求められます。女性の場合には、甲状腺疾患の有無や月経の影響を確認することも大切です。そのほか、不安障害や強迫性障害、神経発達症の併存、さらには性格傾向や生育歴、家族関係なども考慮に入れる必要があります。双極性障害の可能性については、初期段階での診断は容易ではありませんが、丁寧に証拠を積み重ねて正確に見極めていく作業が不可欠です。こうした評価を通じて、怪我の状態を把握し、今後の登山計画、つまり治療の方針を練っていくことになります。

◎今後の治療過程を共有

うつ病がなぜ起こるのか、どのように回復していくのか、薬がなぜ必要なのか、そして予想される治療期間について、ガイドと十分に話し合い、今後の方向性を定めていくことが大切です。ここで注意すべき点は二つあります。第一に、うつ病そのものが思考力や判断力の低下を招き、物事を広い視野で捉える力が弱まってしまうため、病気について正確に理解することが難しくなる場合が多いということです。第二に、ご家族が精神疾患に対して偏見や否定的な見方を抱いている場合、本人の治療や回復に影響を及ぼす可能性があるため、より一層の配慮が必要となります。

また、実際に双極性障害であった場合には、治療方針が大きく変わることになります。当面はうつ病として治療を進めつつ、双極性障害の可能性が明らかになった時点で適切に方針を切り替えることが重要です。さらに、不安障害や神経発達症が併存している場合には、薬物療法だけでなく心理カウンセリングなどを組み合わせて対応する必要があります。加えて大切なのは、インターネット上のさまざまな記事や意見に振り回されるのではなく、科学的根拠に基づいた正確な情報を取り入れる姿勢です。治療の参考としては、「日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅱ.大うつ病性障害」(最新版:2016年7月31日) ※2024年3月1日 改訂(一部修正)を参照するのが適切と考えます。

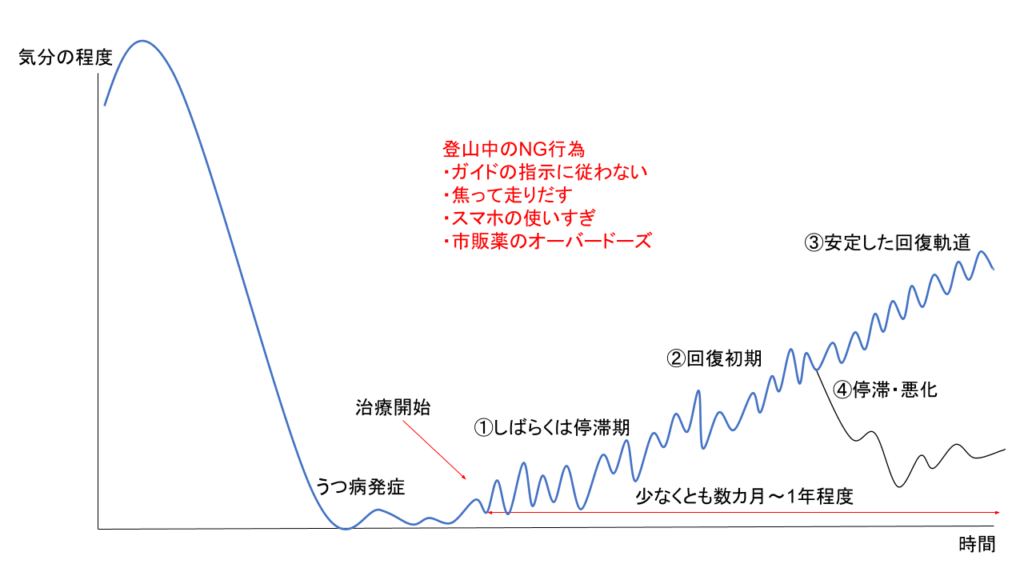

一般的なうつ病の治療過程は、次のような流れで進んでいきます。治療は長期にわたることが多いため、ときに挫けそうになることもありますが、少しずつ回復を目指して歩んでいきましょう。

ステージ① 停滞期(~2週)

まずは徹底して休養をとることが大切です。とにかくよく眠り、ぼんやりと過ごし、安静にして回復期が訪れるのを待ちましょう。抗うつ薬については、副作用に注意しながら必要かつ十分な量まで少しずつ増量していきます。うつ病の初期には強い疲労が蓄積していることが多く、「最初はいくら眠ってもよい」とされるほど、しっかりとした休養が必要です。この時期は、抗うつ薬の効果もまだ十分には発揮されていません。過去や将来のことは考えず、とにかく沢山眠ることに専念してください。この期間にきちんと脳を休ませることが、次の回復期へと進んでいくための大切な鍵となります。後述しますが、スマホ・タブレットの使用は控えて下さい。

ステージ② 回復初期(~8週)

不安定な状態は続きますが、ようやく少しずつ動ける日が出てきます。この頃からは生活リズムを意識することが重要です。夜はきちんと眠り、昼間は活動するように心がけましょう。特に注意が必要なのはスマホの使いすぎです。起きている時間のほとんどをスマホに費やすことは避け、デジタルデトックスを意識してください。スマホの害については「スマホ・タブレットが脳に与える悪影響」を参考にしていただければと思います。

この時期の大きな課題は「昼間をどう過ごすか」です。勉強は1時間程度が限界で、集中力が切れたらしっかり休むことが大切です。脳を休めるには、農作業や手芸、釣りなど手足を使う活動が理想ですが、家庭でできることでも構いません。例えば、料理や掃除、絵を描く、庭いじり、裁縫、ビーズ作り、パズル、プラモデルや鉄道模型(Nゲージ)、動物や植物の世話などがおすすめです。音楽を聴く場合はテンポの穏やかなものを選び、脳への刺激を少なくするのが適しています。

運動は散歩から始め、1日5,000歩を目安にし、余裕がある日は10,000歩を目指してみてもよいでしょう。起立性調節障害のある方はスクワットによる下半身強化を併用してください。家に閉じこもり、じっとして過ごすことは避けましょう。学校へ行く場合も、午後からの登校にするなど柔軟な対応が望まれます。

この時期は気分の波が大きく、調子の良い日と悪い日がはっきりします。調子が悪いときは無理をせずきちんと休み、調子が良いときに少しずつ活動を進めるリズムを大切にしてください。決して無理をしてはいけません。睡眠時間と生活リズムを一定に保ち、朝食をしっかり摂り、バランスの取れた食事と適度な運動を続けることが、うつ病の回復を促進します。

ステージ③回復安定期(8週~)

回復初期からの取り組みを継続しつつ、この時期からは徐々に勉強など脳への負荷を高めていって構いません。学校についても、通常登校をして差し支えありませんが、登校することで心理的に焦りが強くなる場合には、通信制高校への転校を検討してもよいでしょう。

うつ病によって生じた学習の遅れを完全に取り戻すことは、現実的には非常に困難です。遅れを気にせず、自分のペースで歩みを進められる性格であれば、そのまま「登山」を続けることが可能です。しかし、周囲を意識して焦り、無理に走り出してしまうようであれば、転校という形で「別の山に登る」選択が望ましいです。

抗うつ薬については必要十分量の継続が基本です。高校卒業という「登頂」や、大学受験という「野生動物との格闘」を乗り越え、負荷が軽減された段階で、徐々に減薬を検討していくことになります。

ステージ④ 停滞・悪化(いつでも起こります)

治療に必要な取り組みを指示どおりに継続できない場合や、勉強、行事、遊び、旅行などで無理を重ねてしまう場合、また家族や友人からの言動による刺激、スマホやゲームの乱用、睡眠リズムの乱れ、薬の服薬不良、月経、天候や季節、過剰適応や生真面目な性格や考え方、経済的悩み、過去のトラウマ、神経発達症の特性など、さまざまな要因に影響され回復の過程が停滞したり悪化したりすることがあります。さらに、回復が長引くことで非科学的な治療に流されてしまうこともあるので注意が必要です。特にうつ病は心に怪我をしている状況で他人の些細な一言に非常に傷付くことが多いです。家族対応についてよく質問されますが、「よくある質問について⑥その他Q2」を参照下さい。

また、部活動や勉強、友人関係の維持など、もともと背負っている荷物を減らさずに無理を続けている状況では、停滞は避けられません。そのような場合は、登山計画を再度練り直すことが重要です。特に高校生の場合、大学受験を意識せざるを得ないため、無理を続けてしまい、停滞や悪化を繰り返すことが非常に多く、治療が難航しやすいという現実があります。

◎ハックすること

日本語でよく使われる「ライフハック」や「勉強ハック」という言葉には、「効率的に工夫する」「抜け道を見つける」「裏技的に改善する」といった意味があります。高校生のうつ病ではさまざまな壁に直面するため、この「ハックする」スキルが非常に重要になります。

山登りに例えるなら、いかに労力を減らして体力を温存しながら登頂するか、また野生動物と格闘するときにいかに最小限の力で勝利するかが大切です。怪我をしている登山者にとって、これは当然の工夫といえるでしょう。

ハックを行う上で最も重要なのは、背負っている荷物を最小限にすることです。そのうえで、利用可能な制度(いわば「抜け道」)は最大限に活用し、抗うつ薬をきちんと内服することが基本となります。さらに、ADHDの特性がある場合には、精神刺激薬の使用を検討することも有効と考えます。

◎背負っている荷物を減らすこと

勉強や部活、友人関係など生活の一部から、どの荷物を下ろすかを決める作業は「諦める」という行為にあたり、大きな苦痛を伴います。すぐにできることではありませんので、治療を進めていく中で徐々にでも構いませんから、手放す荷物を決めていくのがよいでしょう。

言い換えれば、これは「選択と集中」です。限られた資源で勝負するためには欠かせない取り組みといえます。また「諦める」という言葉は「明らかにする」という意味にも通じます。自分にとって何が本当に重要かを明らかにし、勇気をもって選択して捨てることが必要となります。

検討事項① 学校をどうするか?

登山の途中で怪我をしたような状態です。このまま山を登り続ける(現在の学校にとどまる)のか、別の山に移る(通信制高校へ転校する)のか、それとも下山する(退学して高卒認定を目指す)のかという選択を迫られています。

現在の学校に残ることは、発症時期にもよりますが大きなハードルになることが少なくありません。大学受験を考えると、受験に関係のない科目や活動に時間を取られてしまう可能性があります。一方、通信制高校に移って科目を絞って学ぶ方が効率的な場合もありますが、自己管理能力が強く求められるという欠点もあります。登山にたとえるなら、周囲はすでに先に進み、そのスピードも速く、遅れを取り戻すことは容易ではありません。もともとかなりの学力がなければ追いつくのは難しいと考えるのが自然でしょう。周囲を気にせず自分のペースを守れる性格であれば問題はありませんが、他人と比較して落ち込みやすい場合は、現在の学校で登山を続けることはおすすめできません。

最終的には、ご自身の性格や家族の経済状況、複数の通信制高校を見学した印象、現在の学校で受けられるサポート状況などを多角的に考慮して判断していただければと思います。また、大学付属校であり大学進学までつながっている場合には、まずは進級に全集中することがが勧められます。特に出席日数は極めて重要であり、文化祭・体育祭・修学旅行など、たとえ楽しい行事であっても出席日数にカウントされない活動については参加せず休養を優先することも必要となります。

基本的に重視すべきは授業への出席です。授業内容が理解できなくても出席を続けること、試験は受けることが大切です。出席日数を確保すれば、その後の進級や卒業について学校側が考慮してくれる場合が多くあります。

検討事項② 大学受験をどうするか?

うつ病の状況下での受験は、大きな困難を伴います。受験はまさに野生動物との格闘のようなものであり、本来必要とされる思考力や記憶力といった力が、骨折した状態の脳では十分に発揮できないためです。

そのため、当初目指していた大学レベルに進学することは難しいという厳しい事実を受け入れ、より現実的なレベルの大学へ志望を変更することが重要です。ご家族に経済的な余裕がある場合には、浪人という選択肢も視野に入れるとよいでしょう。野生動物で熊レベルの強敵が難しいのであれば、イノシシや鹿レベルに相当する相手へと目標を下げる必要があります。

またうつ病発症前の学習の蓄積によって指定校推薦が可能であれば、その制度を積極的に利用すべきでしょう。総合型選抜は科目試験がない分、取り組みやすい場合もありますが、小論文が不得手であったりアピールポイントが少ない場合は不利になることもあります。

闘いが危機的状況であるほど、冷静沈着に「攻めるときは攻める」「逃げるときは逃げる」という臨機応変な戦術も求められます。パニックを起こさず冷静さを保ち続けることが厳しい相手を倒すコツと考えます。

検討事項③ 部活や友人関係をどうするか?

部活動についても、継続するか、退部するか休部するかの選択が必要となります。これは学校をどうするかという課題と近い部分があります。なかには「好きな部活だから絶対に辞めたくない」という方もおられますが、部活動の種類によっては判断が変わってきます。例えば、吹奏楽部や運動部など集団での参加が必須とされる部活では、自分が抜けることで他のメンバーに負担や迷惑をかけることもあり、心理的な負担から退部を視野に入れることが望ましい場合もあります。一方で、大学サークルのように自由参加の要素が強い活動であれば、無理なく続けやすいでしょう。

また、友人関係が部活に限定されている場合は、退部することが心理的に大きな負担になることもあります。友人関係には支えとなるプラスの面もありますが、逆に友人と比較して焦りや不安が強まるなどマイナス面もあり、一長一短です。友人と離れることが大きな苦痛となる場合には、「とにかく今の学校を卒業すること」を優先とするのがよいでしょう。

◎利用可能な制度について

学校法人には、疾病により就学が困難となった場合に「合理的配慮」を行う義務があります。これは、障害者差別解消法(平成25年法律第65号)第7条に規定されており、学校法人を含む「学校その他の教育機関」は、障害や疾病により生活や学習に困難を抱える者に対して、過重な負担とならない範囲で必要な調整や支援を行うことが求められています。

「合理的配慮」とは、本人やご家族からの申し出を受けて行われるもので、一般的には当院で疾病に関する診断書を作成し、その内容をもとに学校側が対応を検討します。具体的には、授業出席の代わりにレポート課題を提出するなどの形で配慮がなされることが多いです。

登山にたとえるなら、山を登り続けるうえで利用できる抜け道(近道)ともいえます。制度の悪用は許されませんが、うつ病であるのなら支援は積極的に活用することが望ましいといえます。またあくまで印象ですが、公立校よりも私立校のほうが支援制度が比較的充実していることが多く、最終的には学校長の判断による部分が大きいと考えられます。

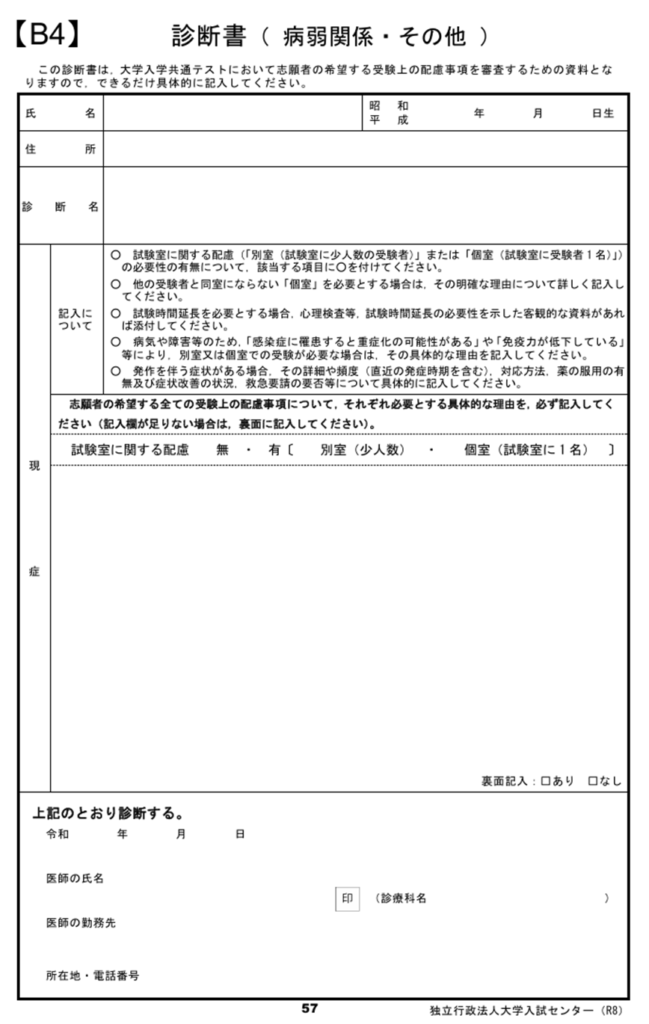

また大学受験の共通テストに際しても、教室内でパニック発作を起こす、腹痛を起こすなどの症状がでる可能性が高い場合、別室受験などの配慮が可能となっております。診断書の作成可能ですので主治医に伝えて下さい。

通院費用についても自立支援制度をご利用頂ければ負担を大幅に減らせます。自立支援の診断書希望される場合は窓口にその旨お伝えください。

◎薬物治療について

ハックをする上で、薬物治療は重要な柱です。現在は情報が氾濫しており「薬を使わずに治す」といった主張もネット上で目にしますが、高校生が抱える多様なストレスを考えると、自然回復に任せるだけでは不十分です。うつ病が疑われる場合は、抗うつ薬の内服を推奨します。通常、治療開始と同時に薬を始め、適正用量まで段階的に増量していきます。内服開始後、効果を実感するまで数週間を要するのが一般的で、停滞期を抜けるあたりから徐々に回復を感じられることが多いです。

うつ病の期間には、頭痛、めまい、吐き気、腹痛、下痢、湿疹、立ちくらみなど自律神経症状がしばしばみられます。これらは薬の副作用と誤解されやすいのですが、うつ病そのものによる身体症状であることも多く、過度に副作用を恐れて服薬を中断・減量してしまうと回復を妨げることがあります。副作用や体調に不安がある場合は、診察時か当院の公式LINE等で主治医にご相談のうえ、内服の継続可否を判断し自己判断は避けて下さい。

精神科薬は長期間かつ大規模な臨床試験を経て承認された薬剤です。過去に薬害事例があることは事実ですが、それを過度に重視し薬を拒否することは理屈にあいません。詳細は薬に関するQ&Aを参照してください。

さらに、ADHDの特性がある場合は、ストラテラ、コンサータ、ビバンセ、インチュニブなどの薬剤が症状改善に有効なことがあります。受験勉強などで効果が期待できるケースもあり、利用可能であれば治療の選択肢として検討する価値があります。これらは「野生動物と格闘する際の有用な武器」と考えていただいて構いません。

◎登山中のNG行為

登山中は野生動物の格闘など危険が沢山あります。ガイドの指示に従って安全な登山を心がけて下さい。以下NG行為です。

・焦って走ること

無理にペースを上げると再び怪我をし、うつ状態が悪化します。ガイド(主治医・心理士)の指示どおり、安全なペースを保って下さい。

・スマホの使いすぎ

怪我した部位に負荷をかけ続けるのと同じで、脳の回復を妨げます。目安は1日1時間以内です。海外では学力低下や成長期の脳の発達への懸念から学校でのタブレット・スマホ制限がすすめられております。

・市販薬の過量服用

現実逃避として市販薬を大量に服用することは、極めて危険な行為です。絶対にやめて下さい!脳に不可逆的なダメージを与え、最悪の場合は回復不能になる可能性があります。甘く見ない方が身のためです。市販薬の乱用が繰り返される場合、当院での継続的な支援が困難であり、厳しいようですが他の医療機関や専門施設へ転院して頂きます。