お知らせ

飲酒・アルコールと精神疾患についてまとめ

2025年11月2日

診療の中で適切な飲酒量について質問されることが多いため、今回は飲酒と精神疾患について大まかにまとめていきますので、通院中の方は参考にしていただければと思います(診療の中でお話ししていることです)。

・いわゆる「適切な飲酒量」について

かつては「Jカーブ(J-curve)」という概念が広く用いられていました。Jカーブとは、飲酒量を横軸、死亡率や心血管疾患リスクを縦軸にとると、少量飲酒者のリスクが非飲酒者よりも低く、飲酒量が増えるにつれて急激に上昇するというJ字型のカーブを描くことから名付けられたものです。つまり「少量の飲酒をした方が健康に良い」とする考え方で、1980〜2000年代には多くの疫学研究がこの傾向を報告し、「少量飲酒は心血管に良い」「飲酒は長寿に寄与する」といった、いわゆる「適量神話」の根拠とされてきました。

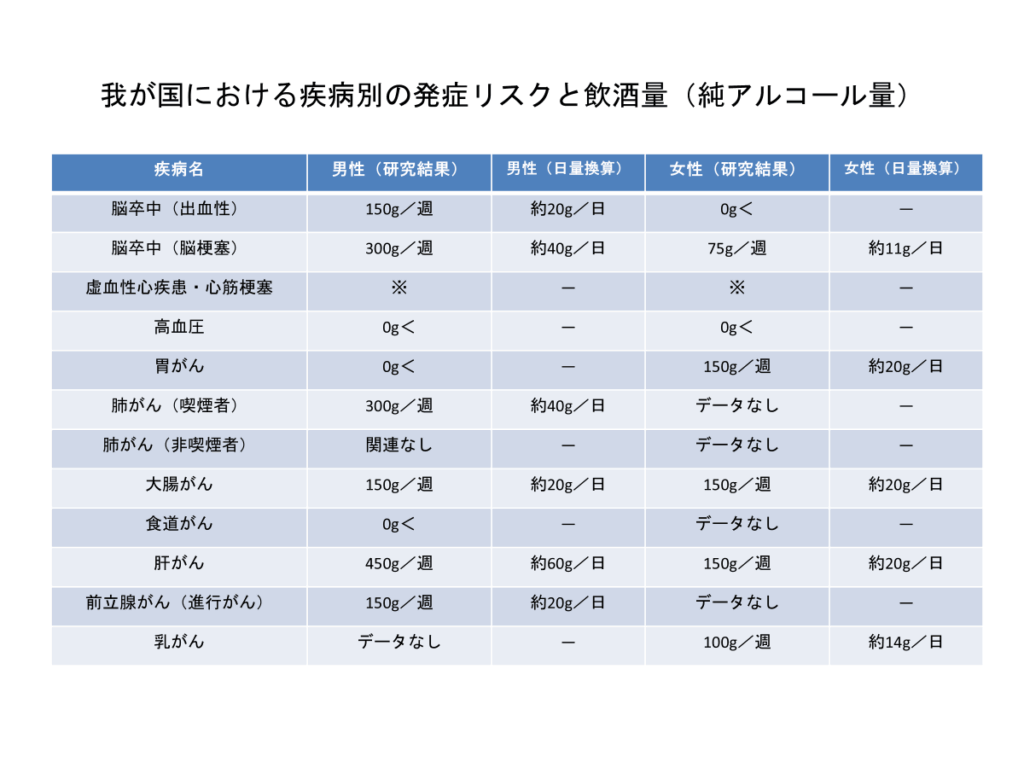

しかし近年、大規模な国際研究*1により、このJカーブが見られた主な理由は統計的・社会的バイアスによるものであることが指摘されました。実際には、飲酒量が増えるほど疾患リスクは直線的に上昇すると考えられるようになっています。すなわち、「飲酒しないことが最も健康リスクが低い」という結論に至っております。厚生労働省の「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」においても、同様の内容が示されており、かつて存在した「適量な飲酒量」という概念はなくなっております。同ガイドラインによると、疾患別の発症リスクと飲酒量は以下のように整理されており、高血圧などは0g<(少量でもリスク上昇)とされています。したがって、従来のように「少しなら良い」という基準は現在の科学的知見からは支持されていません。

このガイドラインは主に身体疾患に関する内容が中心ですが、精神疾患との関連にも一部言及があります。特に「避けるべき飲酒」として、以下のように記されています。

「不安や不眠を解消するための飲酒は、依存症のリスクを高めるとともに、眠りを浅くし睡眠リズムを乱すなどの支障をきたすため、避けることが望ましい。」

実際、初診の患者さんの多くが不安や不眠の解消目的で飲酒されており、当院ではまず「どのように飲酒を断つか」について丁寧に話し合うことから治療を始めることが多いです。

・精神疾患と飲酒との関係

飲酒と精神疾患には極めて密接な関係があります。よく「抗うつ薬や睡眠薬を服用中に飲酒しても大丈夫か」と質問を受けますが、そもそも飲酒そのものが精神症状を悪化させるため、薬の有無にかかわらず断酒を勧めております。

アルコールは一時的にリラックスや気分高揚をもたらすものの、中枢神経抑制作用と神経細胞障害作用を持つため、反動的に抑うつ気分や不安が強まります。特に長期的な飲酒は、セロトニンやドーパミン系の機能低下を引き起こし、うつ病や不安障害の治療を難治化させることが知られております*2。双極性障害では、一時的な気分の高揚が躁転を誘発する可能性があり、飲酒は症状を著しく悪化させます。したがって、治療のためには絶対的に断酒が必要です。

またアルコール依存症の治療は極めて困難であり、治癒率は低いことが報告されております。おおよそ国内では推定約100万人の依存症者が存在するとされ、そのうち治療を受けているのは約5万人、さらにその中で断酒を継続できているのは約30%に過ぎません(おおまかに100万人のうち1.5万人が断酒継続つまり寛解している計算です、たった1.5%です・・・)。 依存症は「否認の病」といわれ、病気であること自体を本人が認めず、治療そのものにつながらない方がほとんどであるのが現実です。当院ではアルコール依存症について必要十分な診療体制を整えておらず診療対象外としております。

さらに飲酒量が増えるほど、全ての認知症およびアルツハイマー病のリスクが上昇します。かつては「過剰飲酒」が問題視されておりましたが、近年は「Jカーブ仮説の見直し」により、少量でも脳萎縮を進行させる可能性が示されています*3。

以上のように、アルコールは身体面だけでなく精神面においても有害性が明確であり、医学的には“百害あって一理なし”といえます。特に精神疾患の治療においては、断酒が症状の改善と再発予防のために不可欠なアクションと考えられます。

*1 GBD 2016 Alcohol Collaborator: Alcohol use and burden for 195 countries and territories, 1990–2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet. 2018; 392: 1015-1035.

*2 Marcinko, D., et al. (2009). “Serotonin dysfunction and alcohol use: implications for affective disorders.” Psychiatry and Clinical Neurosciences, 63(3), 305–313.

*3 Topiwala, A., et al. (2017). “Moderate alcohol consumption as risk factor for adverse brain outcomes and cognitive decline: longitudinal cohort study.” BMJ, 357, j2353