お知らせ

子どもの精神科通院と親の関わり方

2025年10月10日

以下、心理士鈴木の記事となります。

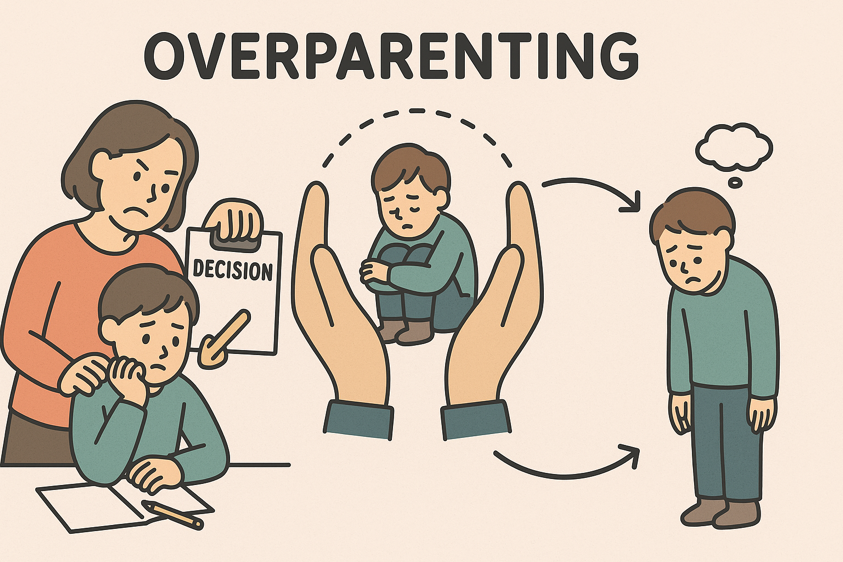

精神科や心療内科に通うお子さんを持つ保護者の方にとって、日々の不安や心配は計り知れません。診断名を聞いた瞬間に頭の中が真っ白になったり、インターネットや本で情報を集める中で、気づけば過激な情報や極端な意見に振り回されてしまったりすることもあるでしょう。精神科領域における障害・病気の診断は、社会的な偏見や先入観とも結びつきやすいため、保護者の方が「子どもの将来はどうなってしまうのだろう」と強い不安を抱き、必要以上に先回りしてしまうことがあります。また、親御さん自身の心配や理想を子どもに投影してしまうことも少なくありません。実際、心理学研究において、親による過度な干渉やコントロール(「ヘリコプターペアレント」とも呼ばれます)は、子どもの不安や抑うつ症状の増加と有意に関連することが報告されています(Hu et al.、 2025)。また、日本の研究においても、不安神経症や対人恐怖を抱える若者は、保護者からの過干渉的な接し方を自覚していることが多いという結果が示されています(山崎他、2012)。

しかしその「心配するあまりの行動」が、結果としてお子さんの意思決定の機会を奪い、自立を妨げ、依存を強めてしまうことも少なくありません。自分で考えて問題を解決する経験が積めず、自己効力感(自分で出来るという感覚)の発達も育みづらくなります。

本記事では、保護者が抱く自然な「心配」という感情を否定するのではなく、そこから一歩進んで「よりよい関わり方」を考えていきます。

◎親が「過剰に」心配してしまうことの悪循環

学校とのやりとりや進路の相談、日常の小さな決定等、本来は子どもが自分で考え、経験を積むべき場面でも、心配のあまり親が「私がやった方が早い」「失敗したらかわいそう」と手を出してしまうことがあります。 こうした行動は短期的には「問題を回避できた」ように見えます。しかし長期的には、子どもが「自分では決められない」「どうせ親がやってくれる」という感覚を強め、依存が固定化します。また、挫折や失敗をしないようにしてあげたいという気持ちが強くなると、子どもは挫折や失敗を経験できず、社会の中で打たれ弱くなりやすいというリスクがあります。実際に、子どもに失敗を避けさせようと過度に介入する行動は、子どもの問題解決能力や自信の発達を妨げ、長期的にはレジリエンス(精神的な回復力)の低下につながることが指摘されています(Coe et al.、 2018)。適度な困難や挑戦を通じてこそ、回復力や柔軟さは育まれます。

◎「境界」を作る:親子が適切な距離を保つために

心理学では「自他境界」という考え方があります。これは、親子も含めた人同士の心の境界線を意識し、お互いが自分の領域を尊重することを意味します。この自他境界の概念は、家族療法の分野でも重視されています。境界が不明瞭で家族成員が情緒的に密着しすぎた状態では、個々の自立性や主体性が損なわれると考えられています。反対に、境界が明確で適度に柔軟であれば、親子は健全な距離感を保ちながら信頼関係を築くことができます。親が自分と子どもの課題を切り離しつつ温かく見守ることで、子どもの自主性や自己効力感が育まれ、心理的適応も向上することが報告されています(Güler et al.、 2021)。では、具体的にどのように境界を意識した関わりができるでしょうか。以下にいくつかのポイントを挙げます。

- 決定の一部を子どもに委ねる:進路や趣味、日常の小さな選択を子ども自身に任せ、失敗も学びに変える。

- 感情を「分ける」習慣:子どもの不安や落ち込みをそのまま自分の感情として背負い込まず、「子どもは子ども、自分は自分」と心の中で線引きをする。

- 過保護の合理性を問い直す:「心配だからやってあげた」ことが本当に役立っているか問い直す。もし自分の思っているような結果が得られていないと感じる場合は、新しい関わり方も試してみる。

◎親が「自分の人生」を取り戻す

過干渉になる背景には、「子どもに集中することで自分の不安をまぎらわせている」という側面もあります。そのため、親御さん自身が「自分の生活・趣味・人間関係」を持つことが、子どもとの健全な距離をつくるために不可欠です。親自身が充実した生活を送ることで、親の不安やストレスが軽減し、それが子どもの精神的安定にも良い影響を及ぶす可能性があります。実際に、両親の不安のレベルが高い家庭では、子どもの情緒面・行動面の問題リスクが高まるという研究報告もあり(Sweeney et al.、 2023)、親のメンタルヘルスケアが子どもの発達に重要な役割を果たすことが示唆されています。

例えば…

- 趣味を始める(音楽、運動、芸術など)

- 学び直しをする(資格、語学など)

子どもから少し距離を置くことは「冷たい」ことではなく、「親が安定することで子どもが安心できる」ことにつながります。親御さん自身が毎日を生き生きと過ごす姿を見せることは、子どもにとっても安心感となり、自立心を促す土壌ともなるのです。

<解決策のまとめ>

- 子どもに決定の機会を与える

- 「心配だからしてあげた」が本当に効果的か見直す

- 自他の境界を意識し、感情を分けて考える

- 親自身の生活や趣味に時間を使う

◎おわりに:親の変化が子どもの変化につながる

子どもが精神科に通うことは、親にとっても大きな試練です。ですが、その過程を「親自身が成長する機会」と捉えることで、親子関係はより豊かなものになります。過干渉を手放し、信頼と境界をもって関わることが子どもの自立を支え、親自身の人生も取り戻す道ことにつながります。親御さんの前向きな変化が子どもの回復や成長に良い影響を与えることは、数多くの研究が示すところでもあります。親子でお互いの領域を尊重し、自立と支えのバランスを取る関係性を築くことで、子どもは安心して自身の人生を歩み始め、親もまた自分の人生を豊かに生き直すことができるでしょう。

(引用文献)

- Hu N、 Chen K、 Ye L、 Liu H、 Cai D、 Zhang H、 Zhao Y. (2025). Associations Between Overparenting and Offspring’s Mental Health: A Meta-Analysis of Multiple Moderators. Behav Sci (Basel).

- 山崎久美子・吉野真紀・木下利彦・小野純平(2012).大学生における対人恐怖的心性・ふれあい恐怖的心性と両親の養育態度について.心理臨床学研究、 29(6)、 673-682.

- Coe JL、 Davies PT、 Sturge-Apple ML. (2018). Family cohesion and enmeshment moderate associations between maternal relationship instability and children’s externalizing problems. J Fam Psychol. 32(3):289-298.

- Güler、 Çiğdem & Karaca、 Tuğba. (2021). The Role of Differentiation of Self in Predicting Rumination and Emotion Regulation Difficulties. Contemporary Family Therapy. 43. 1-11.

- Sweeney S、 Wilson C. (2023). Parental anxiety and offspring development: A systematic review. J Affect Disord. 14;327:64-78.