診療案内

うつ病外来

うつ病診療で一番大切なのは、まずは本当にうつ病なのかどうか的確な診断をすることです。診断によって治療の方法や方向性が大きく異なるからです。

現代社会ではうつ病に罹患する人々が急激に増えておりうつ病は非常に身近な問題となっております。コロナ下でうつ病の罹患率が2倍程度に増えたというデータもございます。当院でもうつ病診療は重要な柱の一つですが、うつ病の治療はただ「抗うつ剤」を処方すればいいといった単純なものではなく、高度な医学知識や治療の経験が必要不可欠です。

うつ病の中でも、初診時に「抑うつ」を主訴に来院される患者さんの3割程度は躁うつ病(双極性障害)であるとも言われており、その鑑別が非常に大切です。また従来のうつ病とは異なる新型うつ病や未熟型・逃避型うつ病といわれ治療に難渋するうつ病も沢山まぎれており、その見極めが難しいこともあります。

目次

1章 どんな病気?

「気分が落ち込んで面白いことや楽しいことがなくなった」

「疲れているわけではないのに体がだるく、とにかく何もしたくない気分」

「常に眠りが浅く疲れが取れず、仕事や勉強に集中できない」

「食欲がわかない、何を食べたらよいのか考えられない」

など、精神的・身体的な症状が長く続く場合、うつ病の疑いがあります。

しかし、それが治療を必要とする病気なのか、休養すればまたすぐに元気になる一時的なものかは自分自身で判断することは難しいと思います。多くの人は、まず精神的な症状よりも頭痛や動悸などの身体的な症状に悩み、内科などを受診します。そして様々な検査を行い、特に異常が見あたらなければ「ひとまず様子を見ましょう」と言われることが多いと思います。

うつ病に限らず、どんな病気でも「早期発見・早期治療」が基本です。おかしいかな?と思ったら早めの受診が望ましいです。

ひと昔前であれば、医師も受診される方も「うつ病」を疑うことは多くありませんでしたが、現在はマスコミやインターネットで「うつ病」に関する知識や言葉が身近になり、次第に認識が広まっております。

うつ病の本体は「生命感情の低下」であり「脳が疲労困憊している状態」です。患者さん本人の気持ちの問題ではなく、脳の働きが低下したために症状を引き起こす病気の1つです。脳の機能はまだ解明されていないことが多く、発症のメカニズムも十分に分かっておりません。うつ病は女性に多いといわれていますが、それは女性ホルモンの増加・妊娠・出産など、女性に特有の危険因子や男女の社会的役割の格差などが関わっているのではないかといわれています。また、初発年齢は20~30歳の間に高頻度にみられます。

海外では、低学歴・低収入・貧困、無職者にうつ病が多いとされていますが、わが国の調査では社会経済要因との関連ははっきりと証明されていません。そのほか、人生のライフイベント(離婚、死別、その他の喪失体験)、トラウマになるような出来事(虐待、暴力、災害など)、社会的支援、性格傾向(神経症傾向など)がうつ病の危険因子として報告されていますし、急速な都市化が影響するという可能性も指摘されています。

2章 うつの本質とは?

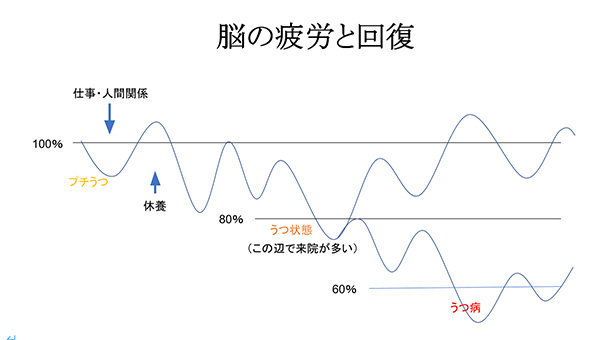

まず前提として「うつ」とは何か?ですが、「脳の疲れ」とおおざっぱに考えていいと思います。歩くと足が疲れる、筋トレして腹筋が疲れるなどと全く同じ理屈です。ただし、身体の疲れであれば通常その場所が痛みますよね。例えば30㎞歩いた次の日は筋肉痛で足が痛い、腕立てを50回すれば上腕が痛くなるなど・・・。脳の場合は、頭痛が起こる場合もあるのですが通常痛みは少なくうつ状態という状態になるのです。痛みがない理由について、脳は神経細胞の塊なのですがその内部には痛覚神経がないからといわれております。

ただし「痛くならないからラッキー」という訳ではないのでご注意を。本来生体は痛くなるから、治癒反応が生じるのです。足が痛いから動けない、お腹が痛いから動けないなど動けなくなる、動かなくなることで生体ではその間に一生懸命に傷を修復しているのです。有名な例ですが、糖尿病で足が壊疽(いわゆる腐敗した場合)を起こした場合、痛くないので歩いてしまい、より状態は悪化しやすくなるといわれております。足を骨折して歩いてばかりいたら治りませんよね。ケガをした動物も穴倉でじっとしています。我々も風邪をひいてもじっと寝てなおしますね。生体は動きを止めている間、みえない内部では治癒反応がすすんでいるのです。

また痛みがないため脳が疲れたとわかりづらい特徴があります。それがうつが悪化したり再燃したりする原因と考えられます。ちゃんと疲れて休んでいれば本来うつにはならないかあるいはすぐに治るはずだからです。

一方でうつになるから脳が修復するともいえます。うつにならない脳であれば完全に故障するまで病状がすすむとも考えられます。うつが脳を守っているという発想です。

痛みやうつはもちろん排除したい症状とは思いますが、その利点にも少しでもいいので注目すると視野が広がると思います。

3章 うつ・うつ状態・うつ病の違い

今まで簡単にうつについて述べてまいりましたが、うつ≠うつ病なので注意が必要です。うつ状態という言葉もやりややこしいのでここではその違いについて整理しておきます。 精神疾患の標準的な診断基準が記載されたICDやDSMなどではうつ状態とうつ病が同じものとして書かれておりますが、実臨床では分けて考える方が診療はうまくいきます。

うつ:憂うつ・抑うつのうつのことで気分が落ち込む症状のこと。

うつ状態:脳が疲れたときに呈する様々な症状を集めた状態像のこと。

うつ病:この言葉の定義は難しく、うつ状態と同じように状態像のように使う場合もあります。当院では中等度以上のうつ状態を呈する病気のことと定義します。

うつ状態で呈する症状ですが、不眠(入眠困難、途中覚醒、早朝覚醒)、抑うつ、不安、朝の気分不快、焦燥感(イライラ・落ち着かない)、自傷行為、感情失禁(涙が止まらない)、悲哀感、意欲低下、思考抑制(考えられない)、自責感(自分を責める)、自己評価低下、興味喪失(趣味ができない)、全身倦怠感、絶望感、希死念慮(死にたい)、身体の症状(めまい、痛み、動悸、下痢、吐き気、湿疹)、食欲低下などなどです。実に多岐にわたり、憂うつ=うつ状態ではないことがわかると思います。

日常診療ではまずこのうつ状態であるかどうかを見極めることが重要です。ほとんどの年代の方では割と簡単に「うつ状態ですね」と診断できるのですが、意外と難しいのが若年者と高齢者です。若年者では抑うつ症状がはっきりしないことが多く、焦燥感(イライラ・落ち着かない)や自傷行為などの行動化が症状の中心の場合もあるからです。双極性障害との鑑別も難しいです。高齢者の場合も、腰痛やめまい、食欲低下などの身体症状が中心のうつ状態があり、「腰痛なのに本当にうつ状態か?」など考える必要があり、見極めることが難しい場合が多いです。また認知症との鑑別もややこしいですね。

うつ病については第7章でまとめますね。

4章 うつ状態の症状

3章でも簡単に書きましたが4章ではうつ状態の症状について詳細をまとめます。

抑うつ気分

気分が沈んでしまって「憂鬱だ」「何もしたくない」「落ち込んでいる」「悲しい」など気持ちの落ち込みが長時間持続している状態です。本人の言葉や表情に暗い感情や焦りや疲れが出ているので周囲から見ても気づきやすいです。特に早朝の抑うつ気分が強く夕方はましになるというのが特徴的です。それを気分の日内変動といいます。

食欲の変化

うつ病に罹患すると食欲が低下する場合が多いです。逆に甘い物ばかりを欲しがり過食に走る人も見受けられます。これにより体重が極端に重くなるか軽くなって生活習慣病に罹りやすくなります。

興味や関心がなくなる

今まで楽しく行っていた趣味や仕事などに急に関心を持てなくなり意欲が著しく低下していきます。自分から何か行動を起こそうとか周囲の人と触れ合おうとかいう気持ちにならず、自分ひとりの世界に引きこもることが多くなります。

集中力・決断力の低下

注意力が散漫になって集中力が低下していきます。仕事や勉強がきちんと続けられなくなり、人間関係もうまくいかなくなります。決断力が低下しており、「自分は何もできない」と悲観的になって、会社を辞めたり離婚を考えたりするので周囲からの心のサポートも不可欠です。

不眠

寝付きが極端に悪くなり、眠りが浅く夜中や早朝に目が覚めたりなどすることが多いです。充分な休養が取れなくなり、病状をさらに悪化させてしまいます。

動作や動きが遅くなる

体の動きが遅くなり、口数も減って声が小さくなったりします。何事にも時間が掛かってしまい、焦るものの何事もうまくいかないようになります。あるいは逆に強い不安を感じるためにじっとしていられず、落ち着きなく焦燥感で体を動かすこともあります。この場合に表面上は元気であるかのように見えるので、周囲の人々はうつ病だと気づきにくい問題があります。

強い罪悪感を抱くようになる

理由もなく過剰に自分自身を責め、他の人が気に留めていないような些細なことを思い出しては悩んでしまうことがあります。本来自分と関係ないことまで自分の責任のように感じでしまい、「自分はいらない人間だ」と強く思うようになって自責の感情を抱きやすくなります。

自殺願望

「生きていることがつらい」「いっそ死んでしまった方がましだ」「死んだら楽になる」などと考えてしまいます。気分が沈みきって何もする気持ちになれない状態では、自殺をする気力もありません。しかし、少し症状が良くなり身体を動かせるようになると、死にたいという感情に従って実行に移してしまおうとすることがあります。死にたいといった気持ちが非常に強い時は、入院することも必要になります。

身体症状

頭痛、めまい、体の痛み、嘔吐、下痢、湿疹など様々な身体症状を呈する場合があります。うつ病なのに抑うつ症状がはっきりせずに身体症状が主体なものを「仮面うつ病」ということもあります。比較的高齢者に多い病態です。身体症状へのケアも必要になります。

以上、うつ状態の症状について主なものをあげてみましたが、私なりにこれは大事と思ったうつ状態のサインを3つあげさせて頂きます。

まず一つ目は不眠です。うつでは脳が疲れるので本来なら睡眠は必要になるのですが、うつになってしまうと逆に眠れなくなる場合が多いのです。もともと緊張した性格があり、その緊張のため眠れず脳が休まらずうつになるのか?うつになるから不眠になるのかの因果関係はわかりにくい場合もありますが、現象としてはうつと不眠は切ってもきれないものなのです。入眠困難、途中覚醒、早朝覚醒とすべての不眠のパターンが認められます。不眠に陥り脳が休まらずうつがさらに悪化、うつが悪化するとさらに眠れなくなるという悪循環に入る特徴があります。

二つ目は朝の気分の不快感です。うつになった方の多くは夕方には調子がよくなるのに朝起きたときに気分が悪いという特徴があります。不眠と関係していて、睡眠により脳がしっかりと休まっていないことが背景にあると思われます。

また三つ目はイライラと涙です。不思議ですがイライラもうつ状態の症状なのですね。例えばすごく仕事で疲れたときに、イライラして周囲に当たってしまう場合が多いと思いますが、その時のイライラは脳が疲れている証拠なのです。例えば勉強しない子供に対して仕事で疲れた母親が怒っている場面を想像した場合に、勉強しない子供が悪いと考えることもできますが、実際は母親が軽いうつ状態に陥っていて母親の脳の問題と考えることもできるのです。こどもも勉強に向いていない子が沢山勉強を強いられるとイライラしますね。これも軽いうつ状態です。また普段なら何でもないことでも涙がでることもうつ状態の特徴的な症状です。

産後うつなどで夫やこどもを害してしまう事例がありますがそれはこのイライラ、焦燥の症状が関わっていると思われます。

以上、不眠、朝の気分不快、イライラ・涙についてうつ状態の重要なサインと考えられるので覚えておいて下さいね。

5章 うつ状態の重症度分類

4章でうつ状態には様々な症状があることがわかったと思いますが、5章ではその重症度についてお話ししたいと思います。重症度によって、薬を使用するか、休職が必要か、脳の病気の可能性があるかなどが判断できるため重症度の評価は非常に重要です。

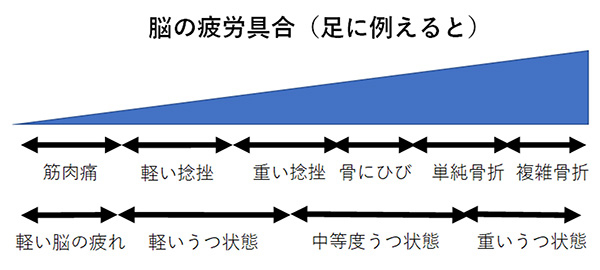

また「脳の疲れ」という概念はわかりづらいため、以下のように足の疲れと比較するとわかりやすいので参照下さい。

| 脳の疲労 | 足の疲労 | 治療期間 |

|---|---|---|

| プチうつ | 筋肉痛 | 1~2日 |

| 軽度うつ状態 | 捻挫 | 2~4週間程度 |

| 中等度~重度うつ状態 (うつ病) | 骨折 | 1~3か月以上 |

プチうつ:軽い脳の疲れのこと。足でいうと筋肉痛に相当。誰にでもよくある脳の疲れです。1日頑張って仕事すると頭が痛かったり、眩暈がしたりしますが翌日あるいは週末休むとまずまず回復するものですがその程度の脳の疲れです。心理的な問題でこのレベルでも朝動けなくなる方がおられます。例としては中学生や高校生の不登校などで多いです。

軽いうつ状態:足に例えると捻挫レベルです。難しい仕事や本人にとって合わない仕事はちゃんとできなくなります。簡単な仕事や周囲の助けがあるとまずまずこなせます。薬を飲むと継続してある程度の仕事をすることも可能で、このレベルの方で当院に通院して薬をもらって仕事を頑張っている方も沢山おられます。入社して数か月程度でおこる不適応の適応障害もこのレベルの方が多いです。適応障害とは一時的な心理的負荷・ストレスにより軽いうつ状態になったものです。会社での過重労働や上司からのパワハラ、家庭では両親との同居や介護などを契機に発症することもあります。休養と環境調整で1~2週間で回復することが多いです。趣味はまずまずでき、仕事のない週末は動ける方が多いです。本人の性格やレジリエンスにも左右されますが仕事がきつい場合や人間関係で問題を抱えている場合などはこのレベルでも仕事にいけなくなります。また中学高校の不登校についてもこのレベルで起こりえますが安易に不登校という道を選ぶと大人になっても同様の出社拒否などがあるため注意が必要です。このレベルは本人の心理的・性格的要因やレジリエンス、経済力、会社側の対応などで症状の出方が大きく変わるため、より細やかな対処が必要になります。

中等度うつ状態:足に例えると重い捻挫~単純骨折のレベルです。簡単な仕事でも仕事をこなすのが難しくなります。ものすごい頑張り屋さんはこのレベルでも足を這ってでも出社するという方もおられますが、仕事のパフォーマンスは大きく落ちているはずです。基本的には休養・休職が必要なレベルです。病態によっては抗うつ剤も必要になります。基本的にこのレベル以上の方を「うつ病」と診断することが多いです。趣味も頭をつかうものはできなくなります。完治するのに1か月~数か月かかるのが一般的です。

重いうつ状態:足に例えると複雑骨折レベルです。朝起きても全く動けなくなります。もちろん仕事はできないため休養・休職は必須です。基本的に抗うつ剤は必要で、幻覚(幻聴・幻視)や被害妄想などの精神病症状がでることもあります。場合により抗精神薬なども必要となります。激越という激しい症状が出る方もおられます。希死念慮が強くなり入院が必要な場合もあります。完治するのに数か月~1年以上かかる場合もあります。治療抵抗性または難治性うつ病となって薬物療法をしても寛解しないこともあります。

治療をする際に必要なのはこのうつ状態の重症度の評価ですが、精神科ではどうしても画像診断・血液検査などの客観的な指標が欠けるため本当の病態というのがつかみにくいという性格があります。例えば足が捻挫や骨折したときに真っ赤に腫れていれば見た目にも分かりやすいのですが、脳が疲れている、捻挫しているといっても見た目ではわからないため客観的な視点が得にくいです。分かりにくいことが世間で「うつはただのなまけ病」とも言われる要因でもあり、患者さん自身が自分でも何が起きているかわからず症状を悪化させてしまう要因にもなります。ではどうやってうつ状態の重症度を判定するのか?症状の強さはもちろん重要ですが、過去のうつ病の罹患歴や家族歴、休養による回復具合、薬の反応性、性格要因の分析、ストレス脆弱性(レジリエンス)の評価、発達特性、知的レベル、仕事の量や質、家族関係、食事・飲酒などの生活習慣などで評価・判定していきます。もちろん初診時だけでは評価できないことも多いです。精神科での診断はレントゲンや採血などの客観的なデータがないので、経験と心眼でこころの骨が折れているかどうか診断することになるからです。通院を続ける中で「(性格が未熟な印象の人であれば)もしかしたら大げさに表現していないかな?」「(模範的で人格的な印象の人では)あるいは症状は過小評価されていないか?」など想像をめぐらせたり、カウンセリングをやっていただいてその反応をみたり、通院の予約時間を守っているかチェックしたりなど様々な点を考慮して評価していきます。ただ最近はたくさんの患者様を診察する中で第一印象というか雰囲気・オーラ・においなどでだいたいの方向性は当たることが多くなりました。

6章 うつ状態の原因

うつ状態について、もちろん脳を長い時間をつかうことが原因になるのは分かりやすいのですが、そう単純ではないのも事実です。

その使い方つまり質にも注意が必要です。勉強のできる子や研究者では何十時間も脳を酷使してもうつにならない場合も多いです。また好きな絵を何時間も描いている画家や芸術家もそうかもしれないですね。ポイントは各個人の脳の向き、不向きつまりどのような分野に特性があるかが重要だと思います。パソコンいじるのが好きな子は何時間でもできるのですが、身体を動かすのが好きな子が同じことをやるとうつになりやすいですね。例えば自分も精神科医や内科医は向いていると思います。いくら仕事してもあまり脳は疲れないですね。それが例えば外科手術を朝から晩までやるなどあれば向いていないのでうつになると思います。要は脳には向き不向きがあるのです。向かないことをやると脳に負担がかかるのですね。脳はパソコンと同じでそのパソコンに合わない使い方や長時間使うことで故障するのがうつ状態といったイメージでいいと思います。

また善悪の概念のうちで「自分が悪い」と思うことや否定的なことを考え続けるのもの脳には負担になります。悪いという言葉にはよく脳は反応しますね。なぜなのかよくわかりませんが、実際そうなのです。よって怒られるということも脳にはよくないですね。

分からないことを無理に考えることも脳には負担です。明日の試験が受かるかどうか分からない、仕事が首になるかどうかわからない、将来自分はどうなるかわからないといった状態が一番脳に負担で、試験の結果や人事の結果が逆にでてしまうと脳の負担は減ることになります。発達障害の人で対人コミュニケーションが苦手な人が人と沢山接するような仕事をするとうつになります。人の気持ちや空気がわからないのに分かろうと頑張るので脳に負担がかかるのですね。またよくわからない将来のことをくよくよ考える癖がある方も注意が必要です。

不安、緊張なども脳の負担になります。よって女性に多いパニック発作、広場恐怖症、対人恐怖症、強迫性障害などの病気ではうつは合併しやすいです。よって経済的な問題が大きいことも将来不安が大きくなりうつになりやすいです。

不眠はうつの症状ですが、逆に不眠自体が脳を疲れさせます。

身体の病気のうち、甲状腺疾患や糖尿病なども脳に悪影響を与えるためうつになることが知られています。血糖の変動は血管へのダメージを通して脳にダメージを与えます。月経周期の影響、インフルエンザの影響・・様々なものが脳に影響を与えるのです。またこれは分かりやすいと思いますが、脳梗塞などで脳に直接ダメージが加わると、治癒後にうつになることがあります。これは脳の疲れをもたらしているというよりかは、脳へのダメージの結果、ストレスに対する脳の耐久力(我々はレジリエンスともいいますが)が落ちてしまい疲れやすい体質をもたらしているとも解釈できます。

また食生活や運動習慣なども脳の耐久力維持には欠かせないものなので注意が必要です。高齢になり脳が老化しても脳は疲れやすいですね。認知症の方はうつが容易に合併します。

性格的には必要以上に頑張る人や完璧主義な人は脳が疲れやすいのは自明ですね。また~すべき、こうあるべきと~べき思考が強い方も脳は疲れやすいです。

最後に元々うつになりやすい脳の方もいらっしゃいます。足に例えると骨折しやすい骨をもった方に相当すると思います。古典的に内因性うつ病といわれる病態のことで、特に大きなきっかけがなくても周期的にうつ病にまで陥る性質があるうつのことです。脳自体の遺伝的なものが原因の場合が多いですが、うつ病を繰り返す中でそのような脳になってしまう方もいるようです。

以上脳が疲れる原因をまとめると・・・

- 脳への負荷が大きいから

長時間の使用

向かないことをする

自分が悪い・駄目だと考える

分からないことを考える

不安・緊張(経済的問題含む)

不眠

頑張る性格・完璧主義 - 脳自体の耐久力低下があるか

身体の病気中または後遺症

食生活の乱れ

運動不足

老化現象 - 脳の疲れというかは脳自体の遺伝的な問題

内因性うつ病など

7章 うつ状態とうつ病の鑑別診断

6章のうつ状態の原因から導き出される鑑別診断を箇条書きにします。当院の診療では以下の内、どの要素のウエイトが大きいのか評価しうつ状態の背景を分析していきます。もちろん要素は1つではなく複数にまたがることが多いです。

- 性格要因:考えすぎる、悩みすぎる、気を使いすぎる、生真面目、几帳面

- 生育歴:毒親、トラウマの影響に注意

- 役割喪失:退職、社会的な死

- 環境ストレス(適応障害):過重労働、労働内容、人間関係(パワハラ、セクハラ、DV、喪失、喧嘩、いじめ、カサンドラ症候群など)、就職・昇進・降格・左遷・異動・転勤・失職・退職、引っ越し、結婚、離婚、経済的問題、介護、子育て、勉強、受験

- 遺伝負因が大きいもの:内因性うつ病

- 心理的要因が大きいもの:新型うつ病

- 双極性障害のうつ状態

- 他の精神疾患による2次的なもの:不安障害、神経発達症、強迫性障害、統合失調症、知的障害、境界知能

- 身体疾患や薬による2次的なもの:甲状腺疾患、副腎機能低下、癌、月経、産後・閉経前後、痛み、感冒後、脳梗塞後、ステロイドやインターフェロンの使用、年齢(老化)

- アルコール・薬物(大麻、覚醒剤、危険ドラッグ)の影響よるもの

- 季節性の影響:寒さ・湿気・日光当たらないなど

- 乱れた生活習慣や食生活:睡眠不足、運動不足、栄養不足など

50歳代の女性で職場にて管理職をしている方が来院され、うつ状態を呈する場合を例として考えます。管理職として仕事のストレスは大きい。特に部下との関係で苦労している。残業はほとんどない。もともと人にかなり気を使い几帳面な性格。運動習慣はほとんどない。親戚にうつ病の方がいる。知的には高い。最近閉経を迎えた。雨が降ったり低気圧がくると頭痛が酷い。夫と2人暮らしだが仲は悪くない。両親の介護の心配がある・・・このような情報を下にうつ状態の背景を分析すると下記の赤文字の点に留意しないといけないと思われます。そこから治療方針を組み立てていきます。

- 性格要因:考えすぎる、悩みすぎる、気を使いすぎる、生真面目、几帳面

- 生育歴:毒親、トラウマの影響に注意

- 役割喪失:退職、社会的な死

- 環境ストレス(適応障害):過重労働、労働内容、人間関係(パワハラ、セクハラ、DV、喪失、喧嘩、いじめ、カサンドラ症候群など)、就職・昇進・降格・左遷・異動・転勤・失職・退職、引っ越し、結婚、離婚、経済的問題、介護、子育て、勉強、受験

- 遺伝負因が大きいもの:内因性うつ病

- 心理的要因が大きいもの:新型うつ病

- 双極性障害のうつ状態

- 他の精神疾患による2次的なもの:不安障害、神経発達症、強迫性障害、統合失調症、知的障害、境界知能

- 身体疾患や薬による2次的なもの:甲状腺疾患、副腎機能低下、癌、月経、産後・閉経前後、痛み、感冒後、脳梗塞後、ステロイドやインターフェロンの使用、年齢(老化)

- アルコール・薬物(大麻、覚醒剤、危険ドラッグ)の影響よるもの

- 季節性の影響:寒さ・湿気・日光当たらないなど

- 乱れた生活習慣や食生活:睡眠不足、運動不足、栄養不足など

最後にややわかりずらい「うつ病」についてまとめます。うつ状態の鑑別診断にもいつくかのうつ病を記載しましたが基本的には中等度以上のうつ状態の中である典型的な性質をもったグループのそれぞれを「うつ病」としております。もちろんICDやDSMではうつ状態=うつ病とすることもあるので概念は混乱しておりますが・・・。

うつ病にはいくつか種類がありますが、代表的なものに「古典的うつ病」「内因性うつ病」「非定型うつ病」「新型うつ病」があります。

「古典的うつ病」とは典型的な昔からよくいわれるうつ病のことです。生真面目で頑張り屋さんで模範的な人がなりやすいともいわれております。とことん限界まで頑張れる方が無理して頑張った結果、脳が疲弊してなるうつ病のことです。抗うつ剤などの薬物治療も有効ですが休養や心理カウンセリングなどで生き方の見直しなども必要となることが多いです。

「内因性うつ病」とは元々の脳の性質から特に大きな誘因がなくてもうつ状態になってしまうようなうつ病のことで、遺伝的な要因が大きいといわれております。抗うつ剤などの薬剤反応性が比較的良いため薬物治療が中心となります。「非定型うつ病」とは、周囲の環境や対人関係などに左右されて気分が大きく変動するようなうつ病のことをさします。本人にとって不快な出来事、耐え難いことが起こると比較的急激にうつ状態に陥ります。逆にいいことがあると早期に改善します。古典的なうつ病で認められる本人の頑張り・生真面目な性格とは背景や病態が異なるため非定型といわれます。症状についても古典的うつ病では一般的に食欲低下、不眠などの症状を呈しますが、非定型のうつ病では過食や過眠といった逆の症状を呈することがあります。また自責感が弱いこともあります。双極性障害のうつ状態と鑑別が難しいです。抗うつ剤などの薬物治療は効かなくもないですがやや効きづらく、環境調整や心理カウンセリングなどが治療の中心になります。

「新型うつ病」は「非定型うつ病」に近いです。仕事のある日はうつ状態で動けなくなりますが、仕事のない週末などは比較的活発に動けるため趣味などもこなせるといった性質があります。うつ状態としては軽度である場合が多いです。本来うつ病になる条件としては、「とことん頑張る」という脳が疲れる原因となる特性が必要です。頑張らない人はそもそも脳が疲弊しないのでうつにはなりにくいからです。ただしこの「新型うつ病」や「非定型うつ病」ではその「頑張り」がやや弱い印象です。ただしよくいわれる「なまけ病」ではなく、うつ病はうつ病として考えていいと思います。普通の人よりはちょっとした症状に敏感というか、自律神経の反応がでやすいという方々なのかなと思われます。例えば脚を捻挫しても湿布を貼って普通に会社に行ける人もいれば、「痛い痛い!」ともの凄い痛がって寝たきりにまでになってしまう人が世の中にはいると思いますが、それと同様です。小さな傷を痛がるのはわがままだと言ってしまえばそれまでですが、その傷の大きさ、深さについて評価するのは意外と難しいものです。特に精神科では画像検査や血液検査がなく客観的な指標がないから尚更です。症状については非定型うつ病に近いものがあり、自責感というよりは他者や社会に責任転嫁することが多い印象です。治療についてはやはり薬物治療は効きづらく、環境調整や心理カウンセリングが中心になります。また(従来うつ病では禁忌とされた)励ましなども有効とされ、不必要な休職で症状が余計に悪化するリスクもあり注意が必要です。

以上、うつ状態・うつ病で鑑別すべきものについてまとめました。

8章 うつ状態の治療

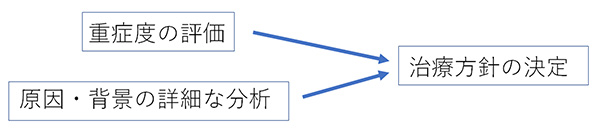

今回は治療のお話です。5章~7章のうつ状態の重症度、原因、鑑別診断により治療方法が自ずと決まってきます。

まずは的確な診断を行うことが最初の重要なステップとなります。脚の怪我であれば、その状態や原因を詳しく調べるように、うつ病でも丁寧な評価が求められます。女性の場合には、甲状腺疾患の有無や月経の影響を確認することも大切です。そのほか、不安障害や強迫性障害、神経発達症の併存、さらには性格傾向や生育歴、家族関係なども考慮に入れる必要があります。双極性障害の可能性については、初期段階での診断は容易ではありませんが、丁寧に証拠を積み重ねて正確に見極めていく作業が不可欠です。こうした評価を通じて、治療方針を練っていくことになります。

うつ病がなぜ起こるのか、どのように回復していくのか、薬がなぜ必要なのか、そして予想される治療期間について、主治医と十分に話し合い、今後の方向性を定めていくことが大切です。ここで注意すべき点は二つあります。第一に、うつ病そのものが思考力や判断力の低下を招き、物事を広い視野で捉える力が弱まってしまうため、病気について正確に理解することが難しくなる場合が多いということです。第二に、ご家族が精神疾患に対して偏見や否定的な見方を抱いている場合、本人の治療や回復に影響を及ぼす可能性があるため、より一層の配慮が必要となります。

また、実際に双極性障害であった場合には、治療方針が大きく変わることになります。当面はうつ病として治療を進めつつ、双極性障害の可能性が明らかになった時点で適切に方針を切り替えることが重要です。さらに、不安障害や神経発達症が併存している場合には、薬物療法だけでなく心理カウンセリングなどを組み合わせて対応する必要があります。加えて大切なのは、インターネット上のさまざまな記事や意見に振り回されるのではなく、科学的根拠に基づいた正確な情報を取り入れる姿勢です。治療の参考としては、「日本うつ病学会治療ガイドライン Ⅱ.大うつ病性障害」(最新版:2016年7月31日) ※2024年3月1日 改訂(一部修正)を参照するのが適切と考えます。

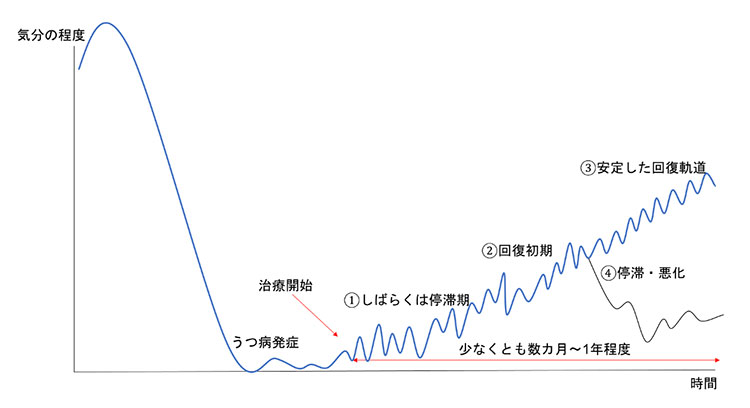

一般的なうつ病の治療過程は、次のような流れで進んでいきます。治療は長期にわたることが多いため、ときに挫けそうになることもありますが、少しずつ回復を目指して歩んでいきましょう。

ステージ① 停滞期(~2週)

まずは徹底して休養をとることが大切です。とにかくよく眠り、ぼんやりと過ごし、安静にして回復期が訪れるのを待ちましょう。抗うつ薬については、副作用に注意しながら必要かつ十分な量まで少しずつ増量していきます。うつ病の初期には強い疲労が蓄積していることが多く、「最初はいくら眠ってもよい」とされるほど、しっかりとした休養が必要です。この時期は、抗うつ薬の効果もまだ十分には発揮されていません。過去や将来のことは考えず、とにかく沢山眠ることに専念してください。この期間にきちんと脳を休ませることが、次の回復期へと進んでいくための大切な鍵となります。

ステージ② 回復初期(~8週)

不安定な状態は続きますが、ようやく少しずつ動ける日が出てきます。この頃からは生活リズムを意識することが重要です。夜はきちんと眠り、昼間は活動するように心がけましょう。特に注意が必要なのはスマホの使いすぎです。起きている時間のほとんどをスマホに費やすことは避け、デジタルデトックスを意識してください。スマホの害については「スマホ・タブレットが脳に与える悪影響」を参考にしていただければと思います。

この時期の大きな課題は「昼間をどう過ごすか」です。勉強は1時間程度が限界で、集中力が切れたらしっかり休むことが大切です。脳を休めるには、農作業や手芸、釣りなど手足を使う活動が理想ですが、家庭でできることでも構いません。例えば、料理や掃除、絵を描く、庭いじり、裁縫、ビーズ作り、パズル、プラモデルや鉄道模型(Nゲージ)、動物や植物の世話などがおすすめです。音楽を聴く場合はテンポの穏やかなものを選び、脳への刺激を少なくするのが適しています。

運動は散歩から始め、1日5,000歩を目安にし、余裕がある日は10,000歩を目指してみてもよいでしょう。起立性調節障害のある方はスクワットによる下半身強化を併用してください。家に閉じこもり、じっとして過ごすことは避けましょう。学校へ行く場合も、午後からの登校にするなど柔軟な対応が望まれます。

この時期は気分の波が大きく、調子の良い日と悪い日がはっきりします。調子が悪いときは無理をせずきちんと休み、調子が良いときに少しずつ活動を進めるリズムを大切にしてください。決して無理をしてはいけません。睡眠時間と生活リズムを一定に保ち、朝食をしっかり摂り、バランスの取れた食事と適度な運動を続けることが、うつ病の回復を促進します。

ステージ③ 回復安定期(8週~)

回復初期からの取り組みを継続しつつ、この時期からは徐々に勉強・仕事など脳への負荷を高めていって構いません。学校についても、通常登校をして差し支えありませんが、登校することで心理的に焦りが強くなる場合には、通信制への転校を検討してもよいでしょう。仕事について、復職は可能ですがフルタイムではなくリハビリ勤務から開始するといいと思います。リワークセンターの利用なども検討となります。

学生の場合、うつ病によって生じた学習の遅れを完全に取り戻すことは、現実的には非常に困難です。遅れを気にせず、自分のペースで歩みを進められる性格であれば、そのまま登校を続けることは可能です。しかし、周囲を意識して焦り、無理に走り出してしまうようであれば、転校という形も必要となります。

抗うつ薬については必要十分量の継続が基本です。寛解後に徐々に減薬を検討していくことになります。焦って減らすことは再燃のリスクを高めるため望ましくありません。

ステージ④ 停滞・悪化(いつでも起こります)

治療に必要な取り組みを指示どおりに継続できない場合や、勉強、行事、遊び、旅行、仕事などで無理を重ねてしまう場合、また周囲の家族・友人・職場の方の言動がもたらす刺激、スマホやゲームの乱用、睡眠リズムの乱れ、薬の服薬不良、月経、天候や季節、過剰適応や生真面目で頑固な性格や考え方・執着、経済的悩み、過去のトラウマ、神経発達症の特性、飲酒・喫煙習慣など、さまざまな要因に影響され回復の過程が停滞したり悪化したりすることがあります。さらに、回復が長引くことで非科学的な治療に流されてしまうこともあるので注意が必要です。特にうつ病は心に傷がある状況で他人の些細な一言に非常に傷付くことが多いです。家族対応についてよく質問されますが、「よくある質問について⑥その他Q2」を参照下さい。

以下、うつ病治療のポイントを列挙していきますので参考にして下さい。

脳を十分に休ませること

これは治療の一丁目一番地です。うつ病の根幹は「脳の疲れ」にあります。身体の疲れと同じく、基本的には「休むこと」で症状は改善します。まずは十分な睡眠をとり、脳や身体の負担を軽減することが何より大切です。極端にいえば、しっかり休めればそれだけで多くの症状は改善します。具体的には「ぼんやりすること」と「よく眠ること」が重要です。真面目・几帳面・仕事熱心・責任感の強いタイプの方はうつ病を発症しやすい傾向があります。このタイプの方は休養をとること自体が苦手で、仕事を休むことに抵抗感や罪悪感を抱きやすく、結果として休めずに頑張りすぎてしまい、脳がさらに疲弊して症状が悪化することがあります。「どうやって休めばよいのかわからない」という方も多いのが実情です。

・ぼんやりすること

「ぼんやりすること」は意外と難しいものです。特に仕事や家庭で悩みを抱えていたり、経済的な問題がある中で頭を空っぽにするのは現実的に困難です。逆説的ですが、うつになった場合は「うつになりきる」ことで脳は自然に休まり、回復が早まることがあります。力を抜いて水に浮かぶようなイメージです。繰り返しますが、うつ病になる人は休むことが非常に不得手です。休職しても家で過去の後悔や将来の不安を考え続け、脳を酷使している方は少なくありません。「あれをすべき、これをすべき」と考え続け、疲れる思考がデフォルトになっている人も多いのです。ぼんやりするための工夫として、2~3歳の頃に住んでいた場所の風景を思い出すこと、小学生の頃に夢中になった遊びを再びやってみることもよろしいかと思います。夢中になれることは、ある意味で脳の活動を止めることに近い効果があります。2~3歳の頃の風景は、人がもっともリラックスできていた時代の記憶を呼び起こし、安心感をもたらすのでしょう。また掃除や散歩もおすすめです。掃除には多くのメリットがあります。部屋が綺麗になり気持ちがよくなるだけでなく、作業中は身体を動かすため頭の動きが止まりやすいのです。不要な物を見つけて捨てることで不思議と心もすっきりします。部屋を整理して空間を整えることは、頭の中を空っぽにすることにもつながります。また散歩もリズム運動であり、脳の過剰な活動を抑える効果があります。

・よく眠ること

「よく眠れる」だけでうつ状態が改善することも多く、それほど良質な睡眠は重要です。うつ状態のほとんどには不眠が合併し、薬物治療を行うことが一般的ですが、睡眠薬を使っても頑固な不眠が続く場合も少なくありません。睡眠時無呼吸症候群などの病気を鑑別することも重要です。さらに、夜勤がある方や思春期の睡眠リズムの乱れ(フクロウ症候群)、スマホ依存によるブルーライトの影響なども不眠の原因となります。したがって生活習慣の調整は極めて大切です。

薬物治療

うつ病に使用される薬物は、大きく分けて「脳を休ませる薬」と「脳内ホルモンのバランスを整える薬(いわゆる抗うつ薬)」があります。両方の性質を併せもつ薬も存在します。

「脳を休ませる薬」の代表は、睡眠薬を中心としたベンゾジアゼピン系(Bz)薬です。依存性や副作用のリスクがあるため注意が必要ですが、不安を和らげ、頭をぼんやりさせて休養を促す効果があり、非常に有用な薬です。ただし長期間使用すると「ぼんやり感」が持続することがあり、特に回復期にはうつ症状との区別がつきにくくなるため、いずれは減薬が必要となります。

一方、「脳内ホルモンのバランスを整える薬」の代表はSSRIやSNRIで、抗うつ薬と呼ばれています。やや古い薬には三環系(TCA)や四環系の抗うつ薬もあります。これらは脳内のセロトニンやノルアドレナリンといった神経伝達物質を整え、抑うつ気分や不安、緊張、焦燥感などを改善する作用を示します。ただし、服薬開始後すぐに効果が現れるわけではなく、個人差はありますが概ね2週間程度の内服期間が必要です。

また、抗うつ薬は中止に難しさがある点も重要です。たとえばパキシルは効果が切れ味よく現れる一方、減薬・中止が難しいため使用開始に慎重さが求められる薬のひとつです。症状が改善してもすぐに服薬をやめるのではなく、ゆっくりと減量していくことが大切です。これは飛行機の着陸に例えられるように、慎重さが必要です。また、不整脈や体重増加などの副作用にも留意する必要があります。

以下に代表的な薬剤の種類と使い方について説明します。漢方薬を併用する場合もあります。

睡眠薬:よく眠ることがうつ状態改善で最も重要なことです。当院でよく使用する眠剤はゾルピデム(マイスリー)ですが、入眠困難・途中覚醒・早朝覚醒など症状や病態に合わせて様々な眠剤をテーラーメイドで処方致します。漢方を併用することもあります。オレキシン受容体関連の睡眠薬でレンボレキサント(デエビゴ)やスボレキサント(ベルソムラ)などもよく使いますがやや作用は弱い印象です。次に述べるBz系の睡眠薬もよく使用します。

Bz(ベンゾジアゼピン系):この系統の薬は種類が非常に多く存在しますが、当院で主に使用しているのは、長時間作用型のロフラゼプ酸エチル(メイラックス)、中時間作用型のブロマゼパム(レキソタン)、ロラゼパム(ワイパックス)です。イメージとしては「脳の疲れを癒す湿布」のようなもので、疲れて腫れた脳を冷やして休ませ、自然な回復を促す働きがあると考えると分かりやすいでしょう。

瞑想やマインドフルネスなどで頭を空っぽにして休ませることができる方には必ずしも必要ありませんが、それが難しい場合は服薬により楽になる効果が期待できます。

副作用としては眠気、ふらつき、依存などが挙げられます。ただし、強い眠気やふらつきは量の調整で改善できることが多く、依存についても超短時間作用型や短時間作用型でなければ、比較的リスクは低いと考えられます。

また、Bzではないものの、当院ではクエチアピン(セロクエル)という抗精神薬も比較的頻用しています。Bzで十分に脳を休ませることができない場合でも、少量のクエチアピンは非常に有効で、脳の活動を強制的に休ませるような感覚が得られます。ただし、服薬のタイミングや量の調整が重要であるため、必ず主治医と相談のうえで使用してください。

SSRI:不安・緊張が強いうつ状態に効果的に効果的な薬です。当院ではセルトラリン(ジェイゾロフト)をよく使用します。脳内のセロトニンという「幸せホルモン」を増やすことで、脳内のホルモンバランスが整い、抑うつ症状の改善につながります。効果が現れるまでには通常1〜2週間ほどかかるため、「効かない」と焦らず継続することが大切です。服薬開始直後には一時的に吐き気が出ることがありますが、多くの場合は数日で自然に軽快します。最近はトリンテリックス(ボルチオキセチン)というより抗うつ作用が強いSSRIも開発され臨床的にも効果を実感できます。

SNRI:意欲低下が強いうつ状態に効果的に効果的とされる薬です。当院ではベンラファキシン(イフェクサー)やデュロキセチン(サインバルタ)をよく使用します。セロトニンに加えてノルアドレナリンという「意欲・やる気」に関わる神経伝達物質を増やすことで、脳内のバランスを整え、うつ症状の改善につながります。効果が現れるまでにはSSRIと同様に1〜2週間程度を要するため、焦らず継続することが重要です。副作用としてはSSRIと同様に吐き気がみられるほか、動悸や発汗など交感神経が高ぶるような症状が出ることがあります。

NaSSA:作用機序はやや複雑ですが、最終的には脳内のセロトニンやノルアドレナリンの働きを高める薬です。代表的なものにミルタザピン(リフレックス)があり、効果の発現が比較的早いこと、また強い催眠作用を持ち睡眠薬としても利用できる利点があります。ただし副作用として食欲増加から体重増加につながることが多く、肥満傾向のある方には使用しにくい面があります。逆に食欲低下が不眠が目立つうつ病では選択肢にあがります。

漢方薬:補助的に用いられることが多いのですが、有効なものもあります。不安には加味帰脾湯、不眠には酸棗仁湯、気分の落ち込みには補中益気湯、低気圧や雨天時の不調には五苓散、月経前のイライラには加味逍遥散などが挙げられます。軽度のうつ状態であれば、漢方薬のみで対応可能な場合もあります。

その他:抗うつ剤の効果を増強するものとして、炭酸リチウム(リーマス)、アリピプラゾール(エビリファイ)、オランザピン(ジプレキサ)など併用することがあります。

環境調整

職場において、対人関係のストレス(パワハラ・セクハラ)、月80時間を超える時間外労働、本人に全く適さない業務内容などがある場合には、配置転換や業務量の削減など環境調整が必要となります。主婦の方の場合には、家事を分担してもらうなど、ご家族と協力しながら脳への負担を減らすことが大切です。

休職については、中等度以上のうつ状態であれば必要となりますが、軽度の場合には業務量や内容によっては必須ではありません。ただし、休職することで会社側(人事・産業医)と業務内容の見直しや配置転換について交渉しやすくなる場合もあるため、そのような際には休職の診断書を作成し、一度態勢を立て直すことも有用です。本人の性格傾向や脆弱性が主たる要因となっている場合はやや難しいです。本来は出勤が望ましいケースでも、過去に嫌なことから逃げることを繰り返してきた方や、回避傾向が強い方は、うつ状態ではなくとも自律神経症状(吐き気・動悸・頭痛など)を訴えて出勤できなくなることがあります。いわば「試験前にお腹が痛くなって受験できない」状況に近い理屈です。やむを得ず休職診断書を発行することはありますが、医学的に正しい対応とは言えず、心身の成長を待つといった長期的な姿勢が必要になります。

また、このような環境調整は会社の体質や規模(大企業か中小企業か)、精神疾患への理解度、経営の余裕などに大きく左右されます。会社には安全配慮義務はあるものの、主治医の診断書の意見が絶対ではなく、最終的に配置転換や処遇を決定するのは会社側の権限です。そのため、就業規則や会社の制度を確認することも重要です。

休職中に退職を選択する方も少なくありませんが、その後の再就職は困難となることが多いため、衝動的な退職は避ける方が望ましいです。特にうつ病では判断力が低下している場合が多く、信頼できる友人・同僚・家族などに相談しながら慎重に進めることが大切です。

一方で、同居する家族関係が主な原因となっている場合には、対応が難しいこともあります。別居できる経済的余裕があれば良いのですが、多くの方はそうはいきません。そのため、距離の取り方や人間関係の捉え方について助言を行いますが、簡単に解決できる問題ではありません。

さらに、経済的な不安への対応も極めて重要です。自立支援医療制度の診断書作成はもちろん、必要に応じて精神障害者保健福祉手帳の申請も支援可能です。手帳を取得すると各種サービスの利用や経済的な負担軽減が可能となり、それだけでストレスが軽くなり治療が進みやすくなります。また、障害者雇用枠での就労についても、就労移行支援事業所などを通じて案内いたします。

心理カウンセリング・認知行動療法(CBT)

過去の生育歴やトラウマなど心理的要因が背景にある場合には、カウンセリングが有効です。親子関係の問題から人に過度に気を遣ってしまう方、恋愛や人間関係のトラブルに悩む方、生きることそのものに強い苦悩を抱える方など、脳の不調というより「こころの問題」が主体と考えられる場合には、カウンセリングをおすすめいたします。当院でも実施しておりますので、費用等については比較的安価ですので主治医にご相談ください。

・認知行動療法(CBT)

当院では心理士による1回50分程度のセッションを行っています。うつ病になりやすい方は、「自分は駄目な人間だ」といった否定的な自己評価を持ちやすかったり、不安や緊張が強かったり、完璧主義で頑張りすぎる傾向があったりします。また考えすぎや不眠などで脳に過度な負担をかけ、休むことが苦手な場合が多いです。CBTは自分の考え方や行動を客観視し、過剰な否定的思考を自ら修正できるようにするためのツールであり、特に再発予防に効果的です。ご興味のある方は主治医にご相談ください。

もっとも、CBTにも限界があります。たとえば「頑張る」「完璧にやろうとする」といった性格傾向は、うつ病のリスク要因になりやすい一方で、社会的に評価されやすく本人にとって適応的でもあるため、修正が難しいことも少なくありません。最近では「性格を変える」ことを目標とするよりも、「今までの自分の生き方を否定せず、認めていく」ことが大切ではないかと考えています。「とにかく変わらなければ」と思うことは一見前向きに見えても、「今までの自分は駄目だ」という自己否定につながることがあります。人間は否定されると、むしろ意固地になってしまうこともありますよね。「絶対変わってやるものか!」と。

むしろ「完璧主義で頑張りすぎて、うつ病を繰り返してきた」という現実を「まあいいか」「そんな自分でも生きてこれた」と受け入れることが、はじめて変化の入口に立つきっかけになるのだと思います。

運動・食事療法

午前中に30分程度、日の光を浴びながら散歩することで脳内のセロトニンの分泌が増加するので適度な運動はうつ状態の改善に有効です。脳の状態を改善するために腸内環境を整えることは重要です。その他、炭水化物、脂質、アミノ酸や添加物への配慮も必要です。

他の精神疾患の治療

・本人の知的水準の問題

意外と知られていない点で、本人も周囲も気づいていないことが多くあります。IQが70~84は「境界知能」と呼ばれ、勉強や仕事は努力すれば何とかこなせますが、努力しないと周囲についていけない場面が多いのが特徴です。本人自身も知らずに常に頑張り続けていることが少なくありません。このレベルでは行政の支援も受けにくく、自力で生活を維持する必要があるため、脳に大きな負担がかかりやすい状況です。特に第3次産業が中心となる現代社会では知的能力が重視されるため、生きづらさを感じやすいと考えられます。

・神経発達症・不安障害・トラウマの合併

神経発達症の特性として「睡眠リズムの乱れ」「徹底的に考えすぎて疲労に気づかない」「過集中と無気力を繰り返す」「トラウマの影響を受けやすい」などがあり、脳が疲れやすい傾向があります。脳機能の得手不得手にバラつきがあるため、不得意なことを強いられると、うつ病に結びつきやすくなります。

また、不安障害では日常の様々な場面で強い不安や緊張が持続するため、脳が疲弊しやすく、うつ病に移行しやすい傾向があります。トラウマによるPTSDでも、持続的な緊張状態からうつ病を発症しやすく、トラウマ治療が必要となります。

そのほか統合失調症や認知症なども、脳の耐久力が低下しているため、うつ状態を合併しやすく、原疾患の治療介入が重要となります。

・双極性障害のうつ状態の場合

うつ病と双極性障害(躁うつ病)は全く異なる疾患であり、治療方針や使用する薬剤も大きく異なります。そのため両者の鑑別は非常に重要です。

他の内科疾患の治療

甲状腺疾患、糖尿病、癌、睡眠時無呼吸症候群などの身体疾患にも注意を払うことが大切です。これらはいずれも脳に負担をかける要因となります。特に腰痛などの慢性的な痛みがあると、それだけで脳に強いストレスがかかるため、痛みのコントロールも治療において重要です。

また、うつ病の症状として痛みが生じることもあり、原因と結果が混在して混乱を招くことも少なくありません。内科的な疾患がある場合には、まずその治療を優先する必要があります。たとえば、甲状腺機能低下症が原因でうつ症状が出ている場合には、甲状腺の治療が優先されます。

さらに老化現象、感冒後、更年期障害、月経などもうつ病の原因になることがあり治療可能であれば介入する必要があります。

断酒

アルコールとうつ病には深い関係があります。アルコールのメリットとしては、脳をリラックスさせる作用があることです。抗不安効果があるため、普段から不安や緊張が強い方はそれが一時的に和らぎます。また、考えすぎてしまう方にとっては頭がぼんやりすることで脳の負荷が軽減されることもあります。一方でデメリットも多くあります。アルコールは脳の神経細胞にダメージを与え、脳の耐久力を下げる作用があります。過度に飲酒すると、思考抑制が強まり、かえってうつ状態の症状を悪化させることもあります。

さらに最も問題となるのは、睡眠への悪影響です。アルコールには入眠を助ける作用がありますが、睡眠の質を低下させ、中途覚醒を引き起こします。「飲み会の後はすぐ眠れたが、夜中の3時頃に目が覚めて以降眠れなくなった」という経験をされた方も多いのではないでしょうか。加えて、アルコールそのものに自殺を誘発する作用があるとされ、もともと希死念慮のある方では、自殺のリスクを大幅に高めることになります。

まとめると、アルコールのうつ状態への影響はメリット<<<デメリットの方が大きいため、うつ状態の改善には断酒が望ましいといえます。少なくとも節酒を心がけることが必要です。アルコールの有害性について少量でもさまざまなリスクが高いことは最近の報告からもわかっております。

電気痙攣療法・磁気治療

薬に反応しない難治性または治療抵抗性のうつ病については電気痙攣療法ECTや磁気療法r-TMSなどの治療手段も最近はあります。必要な場合は適切な医療機関(病院)に紹介させて頂きます。

9章 うつ状態の再発予防

今回のうつ状態の再発予防についてお話させて頂きます。

「うつ病を初発した患者の約50~60%が二度目のエピソードを生じ、再発を繰り返すごとに、再発率が上がる(患者の半数は5年以内に再発する)」というデータがあります。特に再発を繰り返すごとに病相は長くなる、つまり治りにくくなるといわれております。足の骨折でも同じで骨折を繰り返すと複雑骨折などのややこしい病態になりますよね。とにかくうつ状態・うつ病の再発を予防することは非常に重要です。以下に再発予防のために必要なことをまとめます。

うつ状態についてよく理解し自身の調子をモニタリングすること

まずはどのような症状が「うつ状態」であるのかしっかり把握することが一番大事です。以前に書いたうつ状態の症状について大まかに把握することはもちろん、ご自身で前回どのような症状がうつ状態の兆候であったかを覚えておくことが重要です。何かしら兆候があったら以下に述べる早期対応が重要です。兆候として多いのは、不眠、朝の気分不快、不安・イライラなどの症状です。寝つきが悪くなって、朝起きてもパッとせず、ちょっとしたことで不安・イライラしだしたらうつ状態が始まっている可能性があります。またこれらの症状を常にモニタリングすることも大事です。

とにかく睡眠!

うつ状態の症状で不眠がありますが、不眠が強くなると脳が休まらずうつが強化されます。うつ状態の治療の一番は十分な質のよい睡眠を確保することなので、薬の内服・自律訓練法・リラクゼーションなど様々なものを駆使して十分な睡眠を確保することがうつ状態の再発予防にはとても重要です。自律訓練法は当院の心理士が行っておりますのでご相談下さい。

自宅に薬を備蓄しておきセルフメディケーションを行う

いざというときの脳を休める薬(Bz系の薬)や眠剤を2週間程度備蓄しておくことをおすすめ致します。うつ状態の兆候があった場合、家に薬があればまずそれらの薬でセルフメディケーションを行い脳を休めることで早期に対応していただくことが望ましいです。数日セルフメディケーションしても駄目な場合はクリニックへの受診が必要と考えます。

何かあればすぐにクリニック受診を(予約サイトから予約できます)

セルフ対応しても改善しない場合、薬をなくした場合、うつ状態かどうか客観的な指標を得たい場合などは予約サイトから予約して来院下さい。予約なしでも火曜日~土曜日の診療時間内であれば基本的に即日対応致します。

職場で相談体制を構築しておく

会社員であれば職場での相談体制の構築も大事です。調子が悪いときに、早引きするとか、有給をとれるとか、業務量を減らしてもらうことなどの対応を早期にできることが望ましいです。普段から上司や同僚との円滑なコミュニケーションが必要になりますが、会社によっては全く配慮などしない所もありますので難しいところもあります。

認知行動療法(CBT)をマスターする

認知再構成法により自身の元々の偏った認知、否定的認知に気付きそれを修正することで考えすぎて思考の罠にはまることを防げるようになります。自身の行動パターンを意識化して俯瞰することなども重要です。メタ認知や第3の目ともいいますが、他者や天からの視点で物事を捉えることで思考や行動パターンを脳にとって負担に少ないものに変えるといったイメージです。当院でも心理士が施行しておりますが、時間がない方などは適当な書籍を購入して自習してもいいと思います。うつ状態の再発予防には効果があるといったエビデンスもありますので再発予防には重要なツールの1つです。

以上うつ状態の再発予防についてまとめました。ただし再発予防においては「無理をしない」ことが最も重要であることはいうまでもありません。

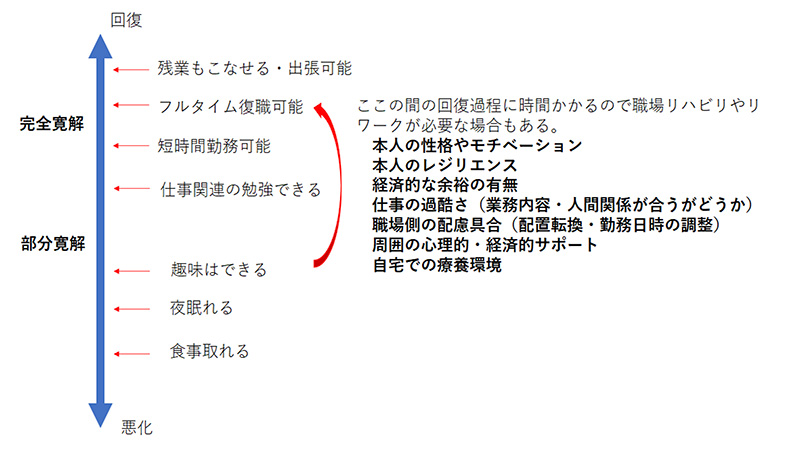

10章 職場復帰とうつ

どれくらい回復したら職場復帰できるのかは非常に難しい問題です。症状が回復してくると趣味くらいはできる状態になります。好きな遊び位はできる段階です。その段階とフルタイム勤務が普通にできる段階の格差はかなり大きく、この間を埋めることが職場復帰するのに重要となります。大手の会社や公的な機関では職場リハビリテーション(職リハ)といって短時間勤務から徐々に負荷を増やしていく「慣らし勤務」が行われます。職リハがある会社あるいは組織であれば、職場復帰は比較的スムーズに行えます。短時間勤務程度まで可能であれば「職場復帰可能」の診断書を作成可能だからです。しかしながら、会社によっては「完全に治ってから復職してください」という所もあり、これは非常に難しい場合があります。骨折も含めて回復するためにはリハビリは必要ですが、自宅で仕事のリハビリを行うこと自体にやや無理があるからです。当院でも会社近くまで行ってカフェで半日過ごすとか図書館で過ごすとか、仕事関連の勉強をするなどの指示をだすことがありますが、自宅で行うのでリハビリとしては不十分になりがちです。よって当院では近隣の事業所に職場復帰のためのリワークをお願いすることもあります。

11章 うつに関連した諸問題

うつ病治療に関連した諸問題について触れていきます。

・過去を悔やむ方について

うつ病では多くの方が過去の後悔をします。過去の後悔についてうつ病の特異的な症状とまではいえませんが、心理的にも過去に目を向けることに親和性があるようで、post festumともいわれております。

過去は変わらないといわれておりますが、過去に対する評価は変わります。歴史的事実とその後の評価といった感じです。日本の歴史では日露戦争に勝ったことは当時はもちろんよかったこととされていますが、その勝利が後の太平洋戦争の敗北につながったともされておりトータルで考えると日露戦争での勝利の評価は五分五分またはマイナスですねという感じのことです。勝ちは負けの始まりともいえます。負けてもそこから何かが得られれば勝ちかもしれないです。負けによるメリットというか効用がみえてくれば、つまり「勝ち負けの概念を昇華」できれば脳には優しいかなと思います。人生万事塞翁はいいことわざで、物事の幸不幸は人間にはわからないということを端的に表しております。

今の状態がまずまずいい状態であると過去の評価は改善します。今の状態が逆に悪いと過去の評価は下がるという特徴があります。過去への評価について本人の思いを無理に変えるということは目標にせず、現実的な生活や対応の仕方、人間関係などの改善、視野の広がりなどを通して自然に過去の評価があがるのを待つ戦略で診療しております。

・老年期のうつについて

老年期は特に回復力が弱いことがあげられます。足の骨折の治療と同じで若い人より骨が付きにくいので治療にはより時間と根気がいります。そもそも治らない場合もあります。脳も老化するので回復力が弱い場合が多いです。またちょっとした負荷(ストレス)で容易に脳に疲れがたまり壊れやすいです。老年期の認知機能の低下はある意味で脳を守っている場合もあり、物事を深く考えないことで脳に対して保護的であるとも考えられます。抑うつがはっきりせず頭痛、腰痛、胸痛、動悸、吐き気などの身体症状が主体のうつ状態や認知症と鑑別の難しいうつ病もあり診断にも苦慮します。治療者としては非常に難しい部類のうつで、治療がうまくいかないケースも多いです。

老化現象のため患者本人の自然治癒力を利用しにくいのが一番大きいですね。例えるともともと足腰の弱った高齢者が骨折してその後ちゃんと歩けるようになることを目指す、何度も足の骨を骨折して複雑骨折しているのにどうしても歩いてしまい骨折が治らない方を何とかしていくイメージです。難しいですね・・・・

・うつの利点

うつにも利点があるのでも知っておいたほうがいいです。うつになると強制的に頭が働かない状態になるのです。パソコンの強制シャットダウンに近いですね。脳が回復を目指して動作を止めるイメージでいいと思います。

うつに感謝しなさいとはいいませんが、うつになることで強制的に脳が休まるのも事実です。そのおかげで不可逆的な脳の機能低下である認知症を防いでいる部分があると推測できます。スウェーデンの研究(Sindi,S et al(2017)Midlife work-related stress increases dementia risk in later life: The CAIDE 30-year study. J Gerontol B Psychol Sci Soc Sci,72(6),1044-1053)では仕事上のストレスと認知症の発症リスクについて述べられており、50代の時に仕事でストレスを感じていた人は感じていない人に比べて認知症を発症するリスクは1.53倍となっております。 うつで脳がちゃんと休まれば認知症の予防になるかもしれないと推測は可能です。

・「死にたい・自分は駄目だ」について

希死念慮について。死とは究極の休養です(あるいはそのように勘違いされています)。本当に死後の世界があって休養になるかどうかはわかりませんが、脳はそう判断してしまいます。死にたくなる、この世から消えたくなるのは「休みたい」というメッセージを誤ってとらえた現象と思います。パソコンでいうとうまくシャットダウンできないのでぶん投げて壊してしまうイメージです。

自責感について自責感が強くうつになるのか、うつが強いから自責感が強くなるのか不明ですが。自分を責めると脳にとっては非常に負担になります。善悪の概念で悪というのは非常に脳にとっても悪いのです。ですから自分が悪いという思考回路はうつの治療の妨げになります。本当は脳の使い方が悪いだけなのに脳自体が悪いと勘違いしてしまうのでしょう。

・疾病利得の問題

希病気が長引いた方が経済的メリットの多い場合や心理的に得をする場合にうつ状態が改善しない場合があります。病気になっていた方が色々と得だという疾病利得という問題です。無意識的な問題でもありどうにもならないことも多いです。

・本人の性格の脆弱性

疾病利得に近いですが「過去に休むことで得をした方は、休むことが癖になる」という特徴があります。会社員になって軽度のうつ状態で会社に行けなくなる方の病歴の詳細をきくと、小学校〜高校で不登校や腹痛などで休むことが多かった経験がある場合が多い印象です。もちろん不登校にも様々な原因があるので一概にすべてがそうとは言い切れませんが、一定のストレス(人間関係や勉強)のため腹痛や嘔吐などの症状で学校に行かない選択をした場合に、身体が休む方法を覚えてしまい人生で同様のストレスにあたったときに同じ症状を繰り返すようです。

12章 休職時の過ごし方と復職までの流れ

適応障害・ストレス反応の項目でも書きましたが、「うつ状態」のときの休職時の過ごし方についてよく質問されますので、改めてここで簡単にまとめます。

第一段階

基本的には「ぼんやりすること」「よく眠ること」が最重要です。何をするかは重要ではないです。診断書には「自宅安静が必要」と記載しておりますが、自宅で脳が休まらない場合は近隣に小旅行しようが、マッサージに行こうが、ヨガに行こうが、運動しようが、好きな映画を観ようがぼんやりできれば何をしようが全く問題ありません。doingではなくwell beingです。昼間まで寝ているような過眠状態でも構いません。薬の力も借りてでも「頭の中をからっぽにする」「よく眠る」ことがとにかく治療初期には最重要となります。これが苦手な方がうつになりやすいのですが・・・。

第ニ段階

第一段階で脳が十分に休まったことを前提とします。ここでは軽いリハビリに入ります。重要なのは「生活リズムの確立」です。第一段階で昼寝が多い方などは、できるだけ昼寝は避けて夜しっかり寝て朝起きて、日中は何らかの活動をすることが重要です。具体的には運動でも趣味の音楽活動、外出など何でも構いません。本を読むなど少し頭を使う活動も構いません。

第三段階

復職へ向けての準備に入ります。具体的には業務関連の勉強をすること、日中は業務内容と同様のことを数時間でもいいのでこなすこと、在宅ではなく出勤が多い方は職場近くのカフェで数時間過ごすなど、就労時の環境に近づけて心身の反応をチェックしていきます。反応が強い場合、抗不安薬なども併用することが多いです。職場でのパワハラなどで職場環境の問題が大きく配置転換が必要な場合は、この段階で配置転換を人事課などに打診することになります。

上記のことをまずまずこなせれば「復職可能の診断書」を作成致します(企業によって診断書は必要ありません)。

第四段階

事業所単位で50人以上の企業であれば職場に産業医の先生がおられます。多くの企業で復職の際に産業医面談がございます。その面談のメンバーとしては本人、産業医、職場の上司、人事課などで構成されることが多く、職場復帰の際の業務量・職務内容・配置転換などについて決定していきます。基本的には産業医面談を経て、無事復職の流れになります。

第五段階

復職後の通院については人それぞれです。環境要因が大きく配置転換や業務内容の見直しのみでうつ状態改善する場合は復職後の通院はほとんどありません。逆に眠剤や抗うつ剤の内服がある場合は継続通院となります。抗うつ剤については急に減薬しないで、症状をみながら数か月かけて減薬・中止していきますので、復職後も通院はしばらく必要になります。