高校生のメンタルヘルス

当院は原則的に成人対象のクリニックです。メンタルクリニックは児童精神科と一般の精神科に分かれ、前者は15歳未満(中学生まで)、後者は18歳以上(高校卒業後)を対象年齢にしていることが多く、その間の高校生を対象にするクリニックは比較的少ないです。

その様な事情を考慮し、当院では高校生を対象に予約を優先してとらせて頂いております。初診予約の枠が埋まっている場合には、診療相談 のリンクボタンをクリックして予約枠について相談下さい(土曜日・平日夕方の優先予約枠はありませんのでご注意下さい)。

高校生は思春期と大人のはざま(あるいは思春期そのもの)であり、問題や背景に大人とは違った共通の特徴が認められます。

来院されるほとんどの方は普通科なり通信制の高校に通学しておりますが、学校に行けない「不登校」が訴えの大部分を占めております。背景には様々な心理社会的要因(性格も含む)、生物学的な要因、家族関係の要因が絡み合っており、それらをひも解いて行く作業が必要になります。

不登校は短い期間であればそれ程問題にはなりませんが、長期にわたる場合、「自己の確立」といったこの時期に重要な課題に影響し、自己肯定感が得られずこころに深刻なダメージを及ぼすことがあります。例えば社会不安障害(対人恐怖症)というシンプルな脳の病気であったものが、長期にわたる不登校の結果、「自分は何をやっても駄目だ」というスキーマ(信念)が形成され問題をより複雑にして将来に影響してしまうことがあり、より早期の介入が望ましいと考えます。

また年齢的に若いため、脳の可塑性などから他の年代の方より改善する場合のスピードは早いです。必要に応じて薬物治療を行いますが、心理社会的要因が大きい場合は心理士によるカウンセリングが治療の中心になります。

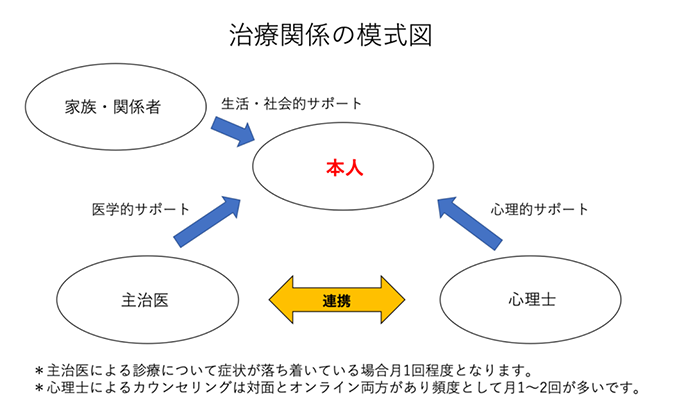

治療の形としては以下のようなもので、当然ですが医学的な面と心理的な面で本人を支えることになります。心理士の先生とは適宜連携しております。

多くの患者さんに認められる問題や背景について以下に要点をまとめましたので、診察を希望される方は事前に参照ください。また高校生の診療に関することも併せて参照ください。

友人関係のトラブル

特に女子生徒に非常に多い訴えです。「友達の輪に入れない、友人ができない、喧嘩した、はぶられた」などの理由で教室に入れなくなり結果的に不登校に至るケースです。大人からみると友人関係のトラブル程度で「そんなに大したことない」と考えることでも、非常に深刻な問題ととらえる傾向があります。

その理由として高校生は本来思春期から脱しつつある時期ですが、現実的には思春期の特性が色濃くでております。思春期はサリヴァンが唱えた、いわゆる「チャムグループ」が重要になる時期です。チャムグループとはいわゆる「仲良しグループ」のことで、その関係性の中で人格形成上の歪み、偏りを修正していくと同時に自己(アイデンティティ)を確立させていくのがこの時期の特徴です。そのような人間の発達段階の特性上、必然的に友人関係のプライオリティが非常に高くなってしまうのです。友人関係に人生のエネルギーを全振りする方もおられ、そのような方が友人関係でつまずいた場合の心理的ショックは耐え難いものになります。

解決方法はまさに個別対応でありますが、他に居場所をつくること、未来に投資すること、「友人関係」という問題を客観的に外在化して認知を修正していく作業などがあります。 他に居場所をつくる場合の具体例としては、女子生徒でも空気を読むのが苦手で同性の付き合いが苦手であれば、男子が多い世界で生きればいい訳です。男子+オタク+理系+陰キャも学校カーストでは低いと評価されがちですが、一般的には一大勢力を築いており、比較的容易に居場所をみつけることは可能になります。注意点としてSNS内で居場所をみつけることです。匿名の世界で危険であることと、相手とのほどよい距離の調整が難しいためお勧めできません。

未来に投資することとしては、高校は暗黒の歴史として損切りして、大学デビューを目指すことです。歴史的にも中世の停滞した暗黒の時代やペスト流行での人口減少を経て、ルネサンスという人間中心の文化が花開いたという流れがあります。高校は停滞の時代でもう死んだものと考え勉強に全集中して、よりレベルの高い大学や専門学校で生まれ変わりを目指すのも一つのやり方と思います。

やや高度ですが考えることが得意であれば、「友人関係」というものをより客観的にとらえ認知を修正していくこともいいかもしれません。人生100年といわれる中で、どうして高校の数年間の人間関係がそんなに重要なのか?ただ単に発達上の課題に影響されているだけなのではないのか?他人をうらやましいと思い孤独で苦しい自分自身とはそもそも何者なのか?などなど文章にし、学校やクリニックでカウンセリングを受け自己理解、人間理解を深めるのも一つの手と考えます。

勉強に関する悩み

高校受験で無理をしてレベルの高い高校に進学した場合や何らかの疾病を併発して遅れてしまう場合などで多く認められます。「勉強おくれても自分なりにできることを淡々とやっていく」という姿勢が確立できていればほとんど問題ないのですが、邪魔をするのが「他者(友人)との比較」です。早い子では小学生位より、点数により順位付け、偏差値という非常に分かりやすい指標での評価が繰り返しされてきて、その評価を真に受けている人が多いです。偏差値が低いことが人としても劣っていると、スキーマ(信念)レベルで考えてしまう人もおられます。

他者と比較をして劣っているとか悶々と考え焦ること自体が脳に負担となり、勉強の効率をさらに低下させていることに気付くこと、偏差値も一つの指標に過ぎないと気付くことなど、勉強ができなければ違う道を模索することも可能であること、とにかく焦らないことなどが重要です。

また、わざわざ同質の集団を作るからダメなのであって、より自由度の高い学校組織にすればいいのではないかと思います。高校に入学した時点で、どの学年でも自由に科目を選択できるなどして同じ学年で比較できないようにしてしまうのです。40や60歳の人に比べて学力が劣っていると思ってもあまり焦らないですよね。比較はあくまで同質の集団で発生しやすい幻想であることにいかに気付けるかがポイントです。

大学受験が近づくと起こる問題もあります。目標大学のレベルが高く勉強で無理を重ねた結果、脳が疲弊してうつ病になることがあります。素直に目標水準を下げるなど現実的な対処ができればいいのですが、性格的に生真面目であったり、先生や親などの他者の期待に過度にこたえようとしたり、友人の目を気にすることで目標水準を下げずに苦しんでいる方もおられます。

難しい課題かもしれませんが、人生における大学というものの位置づけについて再度見直すいい機会です。「努力すれば必ず上手くいく」ではなくて、「努力しても上手くいかないことが人生においては往々にしてある」という本質的なことを理解し、人生を俯瞰的にみるいいきっかけになれば次のステージにいくことができます。周囲にいい大人がいると大きな助けになります。

SNSへの過度の依存

高校生は成長過程であり、自我の確立が不十分で自分と他人の境界線があいまいであり、他者や周囲の環境の影響をそれだけ受けやすい時期です。簡単にいうと人のいうことを真に受けやすいのです。

SNSは匿名の世界から何を言っても平気であり、誹謗中傷、嘘、一方的な意見などが溢れており、真実の情報との区別が難しいです。フェイクに容易に騙される可能性があります。また匿名でない友人同士でのやりとりであっても、ほどよい距離がとれないが大きな問題です。普通には会えない時間帯でも会話できるため夜型の生活に拍車をかけることもあります。もともと他者と比較しやすい発達段階であるのに、インスタの情報に影響されて気分が上下して不安定になりがちです。

死にたくなっても、SNSで自殺関連のサイトに触れない方がいいと思います。様々な悪影響を受ける可能性が髙く、実際にいくつもの事件が発生しております。

現代社会ではSNSはほぼ必須のツールですが、必要以上に利用せずより賢く使うことが重要です。またSNSを含めたスマホ利用について最近になりその危険性について警鐘されております(「スマホが高校生に与える悪影響」)。参考にしてみて下さい。

生活習慣の乱れ

もともと世代的にサーカディアンリズム(睡眠覚醒リズム)が後ろにずれ夜型になりやすい時期です。早寝早起きは高齢者のサーカディアンリズムであり、高校生の睡眠のリズムではありません。

夜型がすすんで昼夜逆転になり朝起きられなくなることもあります。本来はこの世代のサーカディアンリズムに合わせて、「学校は10時開始」が望ましいと個人的には考えているのですが、世の中は「早寝早起き」の原則論で凝り固まっているので変えることは難しいです。

食事内容の偏り、運動不足、観る映像、聴く音楽なども心身の安定に影響を与えますので日々の生活で一定の配慮が必要となります。

家族関係

家族関係では親との関係が一番問題になりやすいです。背景に、家系の問題、親自身の精神疾患、経済的な問題、片親がいない、宗教二世・・・でここでは扱いきれないほどの問題があります。

一つの注意としては、子供にとって親は絶対的な存在として刷り込まれており、その呪縛に気付くことです。まずは親の特性をよく観察することからスタートです。発達障害や知的な問題の特性のため話が全く通じない場合や、こころの弱さから子に罪悪感を植え付ける毒親もいれば、逆に過保護な親もおります。

言い換えると親は正しいこともいうし間違ったこともいう未熟な成長途中の人間そのものであるといったことに気付くことです。親に対して過度に大切に思ったり尊敬したり、妬んだり恨んだりするのでなく、1人の人間として適切な心理的な距離をとって付き合うことが目標になります。高校生なので同居が基本になり物理的な距離をとることは難しいですが、心理的に自立していくということです。

また親子関係で行き詰った場合も、人生を悲観するのでなく、自分自身を成長させる機会と考えてもいいかと思います。早熟自体の問題もありますが、人生早期に人生は不条理であるという真理に気付き社会でより活躍できる可能性もあります。

トラウマについて

他者からの暴力、暴言、ネグレクト、いじめなどを契機にこころに大きな傷を負ってしまう場合です。最近はこころの問題というよりは脳の問題ととらえられ、ソマティックな身体的な治療アプローチがなされることが多いです。例え過去のトラウマ体験が終わっていると頭で分っていても、ちょっとしたきっかけで動悸であったりフリーズしたりで身体的に反応してしまいます。身体に直接記憶が残っているのです。慢性的で持続的なトラウマの影響で複雑性PTSDにまで至ると、対人関係の不安定さや感情の制御が困難になりより生きづらさを感じることになります。

他人のことを気にしすぎる

思春期は自分が人からどう思われるのかについて、他の世代より気にしてしまう時期です。思春期心性として自然なもので、自我の発達過程で必要な過程なのですが過剰になった場合は病的なものと考えられます。

例えば、周囲の人(ほとんどが友人)が話しているだけで自分のことを噂していると考えたりすることがあります。これを関係念慮または関係妄想といいます。また自分は体臭がひどく人に臭いと思われているといった自己臭恐怖、自分の顔は明らかに劣っている、不細工であるといった醜形恐怖、人にじっと見られているといった視線恐怖(逆に自分の視線が人に迷惑であると考える自己視線恐怖)に至るまで様々なものがあります。これらをまとめて思春期妄想症ということがあります。

外に出られず不登校になることもあり、病的なものであれば治療介入を行います。薬物療法だけでは難しいケースが多いため心理カウンセラーによる心理療法(認知行動療法など)を組み合わせることが多いです。

様々な精神疾患の合併

当院は医療機関であるため精神疾患の合併について注意深く診断・治療を行っております。ひとつ注意が必要なのは自殺です。年齢が若いため、エネルギーが強いことと前頭葉が未成熟であるため、衝動性は他の世代よりは高い傾向にあります。アルコール摂取した人のように衝動的に自殺行動に至ることもあり注意を払う必要があります。自殺企図があった場合はクリニックレベルでは対応困難であり精神科病院へ紹介としております。または予約や初診の段階で診療をお断りしております。

不安障害・強迫性障害:頻度としては多いです。気のせいとか考えすぎで済まされている場合も多いのですが、薬物療法や認知行動療法で対処可能なケースが多いのできちんと診断・治療することが重要です。社会不安障害などで対人緊張が過度に強くて不登校になるケースもありますが、薬物療法で落ち着く場合も多いです。広場恐怖症のため、教室に入れないまたは教室の後ろの出口に近い所でないと座っていられない場合などもありますが、薬物治療・行動療法で改善するケースがほとんどです。強迫性障害でも重症であれば対応は困難で精神科病院などへの紹介が必要になりますが、軽症であればクリニックで十分対応可能です。強迫性障害で様々な強迫観念が浮かんで勉強ができないケース、部屋から出られないケースもあり治療介入により改善することが多いです。

睡眠障害:生活リズムの影響もありますが、睡眠がきちんととれず朝起きれないケースが多いです。単なる睡眠不足です。世界的にみても日本の高校生の睡眠時間は標準より1~2時間短いといわれており、まずはきちんと睡眠時間を確保することが重要です。大学受験前などで不安や緊張が強く眠れないケースなどでは薬物治療が有効であり、その使用も一時的であるケースがほとんどです。

うつ病(躁うつ病含む):まずは診断が重要です。若年者のうつ病は症状に抑うつが認められないケースもあり診断が難しいケースのも事実です。またうつ状態であったとしても躁うつ病(双極性障害)のケースも比較的多いす。勉強や部活のしすぎ、人間関係のトラブルでうつ状態になるケースが多いです。詳細は「高校生のうつ病診療について」を参照下さい。

統合失調症:若年発症の場合、予後が不良なケースが多くクリニックレベルで対応困難な場合が多いです。

摂食障害・発達障害・起立性調節障害:これらが主体の場合は当院では診療を行っておりません。

高校生の診療では以上の様々な観点が複合的に絡み合っているのが現状です。医療機関であるため、薬物療法含めた疾病の診断・治療が主体となりますが、心理社会的要因が背景にある場合も多く、心理士によるカウンセリングを併用するケースが多いです。診療時間やスタッフの人数などの医療資源の制限の下、対応に限界があるのも事実です。時間的制約から学校と連携した診療などは行っておりませんが、診断書の作成などは可能です。

大人の診療をしていているとよくわかるのですが、病歴で高校生の頃から精神的な問題を抱え続け、成人後も苦悩を抱えながら人生を歩んでいる方が散見されます。もっと早く気付いてあげればよかったなと思われるケースも多く、早期の介入が、よりよい人生につながることを願いながら高校生の診療を行っております。

通院中の方へ(共有したい点)

高校生の主訴の大部分が「不登校」ですが、不登校の理由がいまひとつわからないことも多いのが事実です。本人も理由を言語化できないことが多いです。

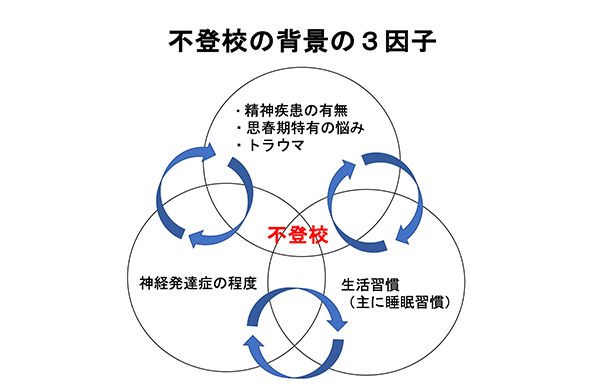

不登校の背景について3つの因子で考えると漠然としていたものがとらえやすくなります。こちらも、これらの因子を意識して日々診療しております。

診療はこちらが一方的に指示をしてすすめるものでなく、協力して行うものと考えております。特に生活習慣においては協力が必要です。主治医側の思考過程や視点を参考にして治療に臨んで頂きたいと思います。

これら3因子は相互に影響を与えており、それぞれが独立して存在するわけではありません。例えば神経発達症の程度が強い場合は対人恐怖にもなりやすいですし、睡眠障害も起こしやすいです。さらに睡眠障害はうつ状態を悪化させやすく、SNS乱用は神経発達症の中でもADHD症状を悪化させるといわれております。

診療にあたっては、これら3因子を意識しつつ、どの因子がどの程度なのかを評価していきます。疾病性が高く薬で対応できるものについては薬を積極的に使用します。有効な場合も多いですし、診療におけるこちら側の負担が少ないです笑。神経発達症の程度が強い場合は対処がやや困難な場合が多いのですが、心理士にSST(ソーシャルスキルトレーニング)や心理療法をお願いしたり、学校に「学校生活での配慮事項」の診断書を作成したりすることもあります。こだわりが強い場合が特にやっかいです・・。生活習慣については後述してまとめます。

1精神疾患の有無と思春期特有の悩み

精神疾患としてはこの世代で発症する不安障害、特に社会不安障害(別名:対人恐怖症・視線恐怖症)に注意が必要です。パニック発作を伴うこともあります。あとはうつ病も重要ですが、この世代では特に双極性障害(別名:躁うつ病)との鑑別が重要です。

思春期特有の悩みは両価性(アンビバレンス)を背景にすることが多いのですが、不登校に関しては友人関係と勉強・部活に関するものが多いです。勉強については中学や高校受験での失敗(と思っている)がトラウマになっている方が多いです。特に生真面目で塾や学校の先生が言うことを真に受けてしまい偏差値至上主義に毒されている生徒に多い印象です。友人関係では「無視」などのいじめが多く、最近はSNSの利用が目立ちます。精神疾患については薬物療法が中心になりますが、心理的な問題については心理士によるカウンセリングでの対応が中心となります。

2神経発達症の程度

神経発達症の症状としては、社会相互性の障害(空気が読めない)、コミュニケーション障害、こだわりの強さ、感覚過敏、多動(落ち着かない)など多岐にわたりますが、その特性のため学校生活で不適応を起こしやすいです。特に独特な思考・理屈とこだわりをもっている場合や、聴覚過敏が強く集団生活そのものが難しい方もおります。視覚優位でフラッシュバックしやすく、ちょっとしたことで大きなトラウマになる方もおります。不登校の学生ではこの神経発達症の傾向が軽症の方も含めると非常に多いです。

3生活習慣(特に睡眠習慣)

精神疾患やこころの病の以前の問題として生活習慣が乱れている不登校の学生が非常に多いです。生活習慣とは食事、睡眠、運動の3つの習慣のことです。生活習慣の改善をしないことには、いくら薬を内服し心理療法を行っても改善はすすまないです。ここでは最低限皆様にお願いしていることを記載します。

・食事

基本的なことですがバランスのいい食事をとってください。菓子パンやカップラーメン、コンビニ弁当で適当に食事を済ませることは避けてください。朝食をとることはお勧めですが必須ではありません(様々な議論があります)。夜食は睡眠の質を悪化させるので避けてください。少なくとも入眠3時間前までに夕食を済ませてください。可能であれば腸活をして下さい(簡単に済ませたい場合はヤクルト1000を毎日飲んで下さい)。

・睡眠

高校生は少なくとも8時間は睡眠時間を確保したいですが、皆様忙しいので7時間で妥協しております(十分ではありませんが致し方ないです)。高校生は体質上夜型になりやすく、23時の入眠を基本としております。睡眠の一番の敵はゲームとSNSです。ゲームは男子、SNSは女子で多いです。最大の敵は本人の一番身近なものなのですね。本人だけではコントロールできない場合が多いので、家族の協力が必要不可欠です。ゲームやSNSは本人の居場所や生きがい、友人とのつながりであるなどの美辞麗句には耳を貸さないことです。入眠1時間前にはすべてのブルーライトをすべてoffにして下さい。ゲームやSNSに依存している学生について、治療が非常に難渋するケースが多いです。というのも大人のギャンブル依存、アルコール依存と共通点も多く、依存症そのものが治療困難な疾患だからです。

・運動

少なくとも午前中に30分の散歩は必須です(学校に行けば普通に30分は歩けます)。可能であれば軽い筋トレ、ストレッチも併用して下さい。

生活習慣で特に重要なのが睡眠です。先日のTVでMLBの大谷選手が心身のメンテナンスで一番重視しているのは睡眠であるとされておりました。夜は10時間以上寝ているようで、数日前より睡眠スケージュールを組み立てているようです。ヌートバー選手が食事に誘った際も、睡眠時間確保のためにその誘いを断ったようです。目の付け所も超一流であると思いました。当院で治療をすすめる際にまず最初にお願いするのが、必要十分な睡眠時間の確保です。睡眠の確保のためには薬物治療もしっかり行います。問題解決の最初の1歩が良質で十分な睡眠であり、睡眠不足の状態では次のステップへ行くことはできません。

以上、普段の診療で意識している点についてまとめました。日々の診療の中で主治医がどの様なことを考えて治療に臨んでいるのか、参考にして頂けるとうれしく思います。

高校生のカウンセリング

当院では心理士による高校生へのカウンセリングもおこなっております。ここでは、高校生でよく見られる困りごとを例に挙げて、カウンセリングの中でどう扱っていくことが多いかについてまとめております。

もちろん、同じ高校生といってもそれぞれ困りごとの背景やその時の感情、考えていることは異なります。以下の内容を基本として、その方に合ったやり方を一緒に考えていきたいと思います。また高校生の診療に関することも併せて参照ください。

1支援における大まかな方向性

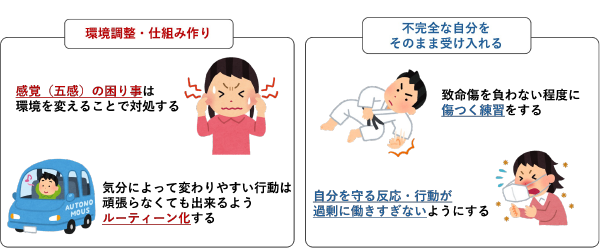

・環境調整や仕組み作り

基本的に感覚(五感)に関する困りごと(例;教室や街中の騒音がうるさい、電車の中の匂いがきつい)については、慣れていく・克服していくことよりも、そのような環境に身を置く必要性を減らしていくことを優先します。例えば、ノイズキャンセリングを使うことや、教室内での席を配慮してもらうことが挙げられます。幼少期から感覚に関する困りごとを抱えてこられた方の場合、ご自身なりの対処法をいくつか身につけていることも多いので、それらを活用することもあります。

「なぜか分からないが気分によって学校へ行けないことがある」、「面倒くさくてお風呂に入れない」などについては、生活を構造化するという仕組みづくりが大切です。登校や入浴の重要性を理解してもらうことも大事ではありますが、ご本人にとってはそれを重々理解した上で、それでも「面倒くさい」・「何となくやる気がでない」が上回ることが多いのではないかと思います。そのため、調子が良い時にだけ出来そうな仕組みではなく、何も頑張らずに自動的に出来るルーティンを作っていくことが大事です。その際には、現時点で何も考えずに自動的に出来ていること(例;勉強や入浴は出来ないが、食事は自主的に取っている)に注目し、分析して考えていくことが有用です。

・不完全な自分をそのまま受け入れる練習

「だいぶしんどいけど…まぁ仕方ないか…」と致命傷を負わない程度にスルーするスキルを身につけることが大事だと考えています。現実の自分を見て足りない部分に気づいたときに、足りない自分のまま過ごす練習とも言えます。

このような心の動きは、花粉症等のアレルギーと似たものだと考えると分かりやすいかもしれません。免疫機能自体は自身を守るために必要なものではありますが、これが過剰になると本来無害な刺激に対しても反応し、その結果逆に自分を傷つけてしまいます。心の動きも同様に、恥をかくことや他者より劣っていると自覚することは自分が傷つけられるため、「もっと努力してこんな思いしないようにしよう」「最初からそのような場面を避けよう」という防衛反応(免疫機能)があらわれます。完全無欠・完璧を目指すことは無菌状態を目指すのと同様で、適切な免疫機能を維持出来ず過敏になり、傷つきやすくなることにつながります。今一度、自身の防衛反応の強さや、無菌状態を目指していないか見直すことが大切です。

高校生のカウンセリングにおける大まかな方向性

以上が、支援の大まかな方向性です。多くの高校生が悩むトピックとしては、次のようなことが挙げられます。

2人間関係(クラスや部活など)

・皆の目が気になる、嫌われていないか不安になる

悪口・陰口を言われたとして、そのことがご自身にとってどのような意味を持つものなのかを深ぼっていくことが大事です。「誰に」、「どんな場面で」、「どういうこと」を言われるのを最も避けたいのか、またその場面が実際に起こるとどんな嫌なことがあるのかを明確にしていきます。そうすることで、自分がどういう側面に関して“こうありたい”という理想の自分を優先しているか、つまり現実をそのまま見ることが出来ていないかを理解しやすくなります。

・周りに合う人がいない

自分と合わない人を「苦手な人」とするのではなく、「好きでも嫌いでもない人」と捉え、必要最低限の会話は特に何も思わず出来るようになることを目指しても良いかもしれません。制限が多く自分には合わないストレスフルな環境だからこそ、自分は何が好きで何が嫌いか、何をしたいと思っているかを意識できる貴重な機会でもあると考えています。様々な視点から自分の価値観を豊かに耕す時期として過ごすことも、有意義な時間の過ごし方と思います。

3授業(発表やグループワークなど)

・発表が嫌、緊張する

どうなる場面を最も避けたいと考えているのか(例;皆の前で間違える、笑われる)を深掘ることが大切と考えています。その中にはもしかすると、下記のように「頭が悪いと思われたくない」という気持ちが大きいかもしれませんし、あるいは特定の人・内容に対して限定的に反応しているところがあるのかもしれません。

また、1対1だと話せるものの、複数人だと皆が話している内容を理解できない、ついていけないと感じることがある場合も考えられます。話し声や物音が雑多にある環境下で必要なものを選択的に聞くことが難しいときや、それぞれの文章の意味は分かるけれどもそれらを繋げて長く話されると理解しづらいと感じる場合などには、環境調整が大事になります。

・頭が悪いと思われたくない

受験で力を発揮できず希望していなかった学校へ通うこととなった場合、また希望していた学校へ通えていたとしても周りの学力レベルが高くついていくのが難しいと感じている場合のどちらにおいても、「頭が悪いと馬鹿にされたくない」という気持ちが生じると想定されます。中学生までは周りよりもテストの成績が良かったものの、高校で環境が変わり、成績が相対的に低くなった際には、自分のこれまでのアイデンティティが失われたように感じることもあるかもしれません。「頭が良い」ということが自分の強みであると強く信じていたけれども、そうではないかもしれないという一種の喪失感に襲われる気持ちが背景の一つとしてあることが考えられます。

自分自身のことを流動的あるいはスペクトラム(連続体)的なものとして捉えることを意識してみても良いかもしれません。キャラ的に「私は“頭が良い”/“優しい”/“怒りっぽい”人だ」と自分にラベル付けして捉えると、その他の側面を「これは自分のキャラではない」と切り捨てていることになります。そのようにして情報量が少なくなると、かなり限定的な自己像になり、そうではない側面が見えた時に「自分には何もない」と喪失感を感じやすくなります。実際には、クラスで明るいいわゆる陽キャの人がため息をついて悩むことや、誰にでも優しい人が特定の人を内心バカにして接していることはよくあります。またこれらは時期によっても異なります。人には多様な側面があり、自分にもまた同じように多様な側面があると認識できるようになると、勉強面など一つの側面に固執することが少なくなっていくと考えられます。