診療案内

からだの不調外来

当院では、治療に難渋する心身症(身体症状症)の症状の背景にある心理的側面、脳の病態に焦点をあてて診療にあたりたいと考えております。

「いつも体調が悪いな」「めまいや頭痛がする」と思って、一般内科や総合病院など受診しても異常が指摘されず、病院を転々とする方が多くいらっしゃいます。その背景には心の悩み、ホルモンの異常、生活の乱れ、老化などが複合的に絡んだ自律神経のコントロール不良があると考えられます。

心身症、自律神経失調症、身体表現性障害、転換性障害、身体症状症など様々な病名がつけられ、治療に難渋することも多いです。またうつ病の身体化といった精神疾患の背景も考えられます。高齢者の入院の3割程度に心身医学的要因が関与するといわれており、極めてありふれた病態です。

どんな病気?

心身症とは、「身体の病気の中で、発症やその後の経過に心理社会的な要因が密接に関係しているもの」をいいます。この「心理的社会的な要因」というのは、例えば、性格や行動パターン、ストレスへの対処法などのことです。社会的な問題は、人の心の中で葛藤状況を生じさせ、脳や神経の働きにも影響を及ぼすことがあります。心身症ではこうした精神的に不安定な状態が心身症状として現れていると考えます。

一方、身体的な不調も心の働きに影響を及ぼしますので、心身症では心と身体は複雑な相互作用を念頭においた治療が必要になります。また症状の出方としては自律神経の調節異常が大きく関わっております。

自律神経とは?

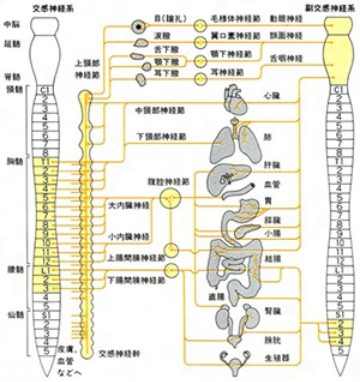

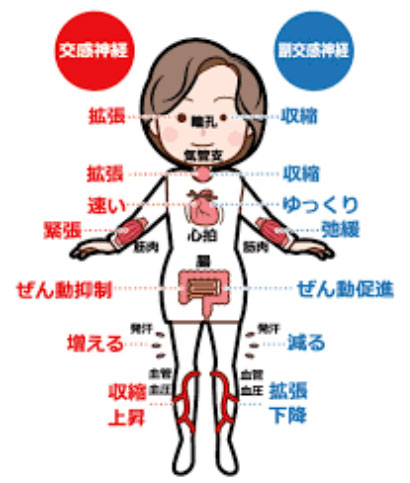

自律神経とは、全身に張り巡らされている末梢神経の一種でホルモン系、免疫系などと共に私たちの体をコントロールしている大切な体内システムです。自律神経には交感神経と副交感神経の2つがあります。交感神経は活動の神経といわれ、体を緊張状態にします。

一方、副交感神経は休息の神経といわれ、体をリラックス状態にします。胃や腸、肺、心臓などの臓器が、私たちが意識しなくても正常に働くのは、この2つの自律神経がバランスをとって働いているからです。

原因

全身コントロールシステムである自律神経が調子を崩すと体の各所に様々な症状が出現します。自律神経の機能は常にバランスをとるために変動しており、これに関連した症状も変動が激しく、更には検査異常が伴いにくいという特徴があります。

更には身体の重大な病気である場合や、うつ病などの精神疾患としての対応が効果的な場合もあるため、細やかな診断や対応が必要です。

自律神経に影響を与えるもの・失調症の原因について、以下のようなもの(①~⑦)が知られております。以下のものは脳に対しても影響を及ぼし不安障害、パニック障害、うつ病などの精神疾患を引き起こす原因になります。精神疾患に自律神経失調症が併存することが非常に多いのにはこのような背景があります。

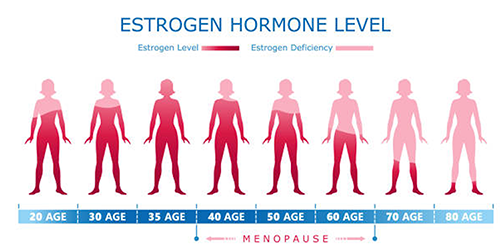

① 性ホルモン

性ホルモン分泌が急激に変化する第二次性徴及び更年期の時期に自律神経失調症が出現しやすいです。男女ともに10歳頃から第二次性徴が始まり、性ホルモンの分泌量が急激に増え、起立性調整障害、過敏性腸症候群などがよく認められるようになります。人によっては不安・イライラなどの精神症状がよくみられる場合もあります。

また女性の場合、40歳代後半の閉経前後5年を更年期といいます。女性ホルモンが40歳代後半になると急激に低下するため、自律神経の働きに大きな影響を与えます。特に目立つのは、突然の発汗、のぼせ(ホットフラッシュ)、寝汗、動悸などの血管運動神経症状です。卵巣機能低下による女性ホルモンの急激な低下が引き金になって、脳の視床下部にある体温中枢の神経細胞が過活性になるためにおきるとされております。

男性の場合、同様に男性ホルモンの低下によりのぼせ、動悸、倦怠感、集中力低下、抑うつなどの症状が出現することがあります(LOH症候群・男性更年期とよびます)。男性の場合、ホルモン低下スピードは緩やかであり、女性ほど症状は目立たないことが多いです。

② 年齢(老化)

自律神経の機能について20~30歳でピークといわれており、その後は徐々に機能低下することがわかっております。老化に伴い筋力や記憶力、視力などの衰えが自覚できるのとは違い、自律神経の調節を受ける内臓機能や血管の衰えは無自覚にすすみ、高齢者の体調を崩す原因になります。具体的な不調としては、暑さ・寒さを感じにくくなる(体温調整の低下)、気温の上下で汗がかきにくくなる(発汗機能の低下)、急に立ち上がるとふらつく(血圧調節の低下)、尿意・便意を感じにくくなる(排尿・排便機能低下)、夜中に目が覚める(睡眠リズム調節機能の低下)などです。自分は病気ではないかと病院に受診してもこれといった異常がみつからないケースでは、以上のような自律神経の老化現象が原因ということが多いです。

③ 心理社会的ストレス

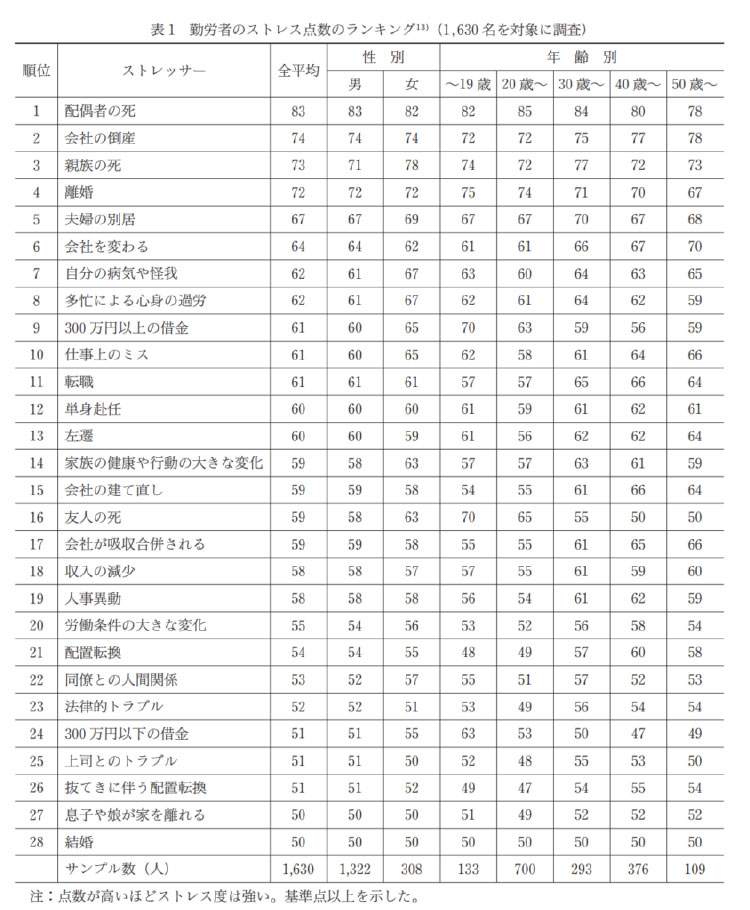

人に何らかのストレスがかかったときに、自律神経と内分泌系が連携してストレスから身体を守るように働きます。人にかかるストレスは多種多様ですが、心理社会的なものとしては人間関係(喪失、対人関係の不和、役割の変化、孤独)の問題と経済的な問題の大きく2つに分類されます。人間関係については、大切な人を失うこと、離れること、別れることといった喪失体験は大きな心理的ストレスになります。さらに対人関係の不和(家族や友人との関係においてお互いに異なる期待を抱いている状況)や葛藤についても同様です。夫婦関係、家族関係、職場の人間関係、友人関係すべてにおいて不和は生じえます。これらの対人関係の不和については、対人関係療法の主要な治療ターゲットとなっております。

また仕事の引退、転職、転居、子が親元を離れる、深刻な病気にかかる、経済状態が変わる、家族の病気や介護などの自身の周囲の環境変化(対人関係療法では役割の変化といいます)により、本人の心身には大きなストレスがかかります。

また孤独についてはいうまでもなく大きなストレスがかかります。WHOは「孤独を差し迫った健康上の脅威と位置づけ、社会的つながりを重視し、「社会的つながりに関する委員会」を発足させたりしております。マーシーという方が公開した「Our Epidemic of Lonelines and Isolation」と題したレポートによれば、孤独の健康への悪影響は、1日15本の喫煙にも相当するとされております。

下記の図は人にかかるストレスを点数化したものです。人間関係以外では経済的な問題(貧困)が大きなストレス要因であることがわかります。

夏目誠、精神経誌(2008)110巻3号P184より

④ 睡眠リズム

自律神経は体内時計のリズムに合せて変化しています。睡眠時間・時刻が不規則な場合に体内時計のリズムが乱れることで自律神経の働きに悪影響を及ぼします。よって夜勤勤務者では睡眠リズムが乱れることで自律神経失調症になりやすいです。

⑤ 環境ストレス:気圧、気温、湿度、日照時間、降水量

春・秋の季節の変わり目や寒暖差が大きい時期になると調子を崩す方がおられます。雨や台風の日やその前日に頭痛・眩暈が悪化することがあります。気象痛(天気痛)とも呼称されております。これらは気象条件と自律神経の深い関係を示唆しております。

夏の熱中症は、高い気温による体温上昇を自律神経で制御できず、頭痛・嘔吐・眩暈などの症状が出現するものです。長時間、冷房の部屋で過ごしたり、気温差のある屋外と屋内を行き来することで手足の冷え、頭痛、肩こりなどが誘発されます。これを冷房病といいますが、熱中症と同様に自律神経系の調節の問題と考えられます。冬に暖かい部屋から寒い外や浴室に移動した際のヒートショック(急激な気温の低下⇒交感神経↑による血管収縮⇒狭心症)も同様に自律神経調節の問題です。

⑥ 食生活

最近の研究では、腸内環境が腸管神経系という自律神経を介して脳に影響を及ぼしていることがわかってきております。腸内細菌叢の多様性を保つことが、自律神経を整えるために重要です。外食、ファストフードなどの偏った食事により腸内環境が悪化すると自律神経に悪影響があるため、バランスのいい食事摂取及び腸活を心がけることが重要です。

⑦ 薬

処方薬、市販薬により自律神経に影響がでることがあります。例えば抗生剤で腸内細菌叢が乱れ下痢をすることがあります。精神科で処方される抗鬱剤でもムスカリン受容体阻害することで副交感神経の働きが低下し便秘や排尿障害が起こりえます。

症状

自律神経の乱れに関係する症状について、非多彩でありつかみどころがないというのが正直な所です。その理由としては、自律神経は頭のてっぺんから足のつま先まで張り巡らされており、全身の各臓器に影響を与えているからです。以下のような症状が認められ、明らかな原因が不明な場合に自律神経失調症と診断されます(正式な診断名ではありませんが臨床的によく利用されます)。不定愁訴といわれて各科をたらい回しにされることが多く、心療内科に紹介されることも多いです。

全身

- 疲労感・倦怠感・脱力感:いつも体がだるい。疲労感が抜けない。

- 微熱:月経期間でもなく、内科で検査しても異常はないが、だるさを伴う37度前後の微熱が毎日続く。

- ほてり・冷え:気温に関係なく体が暑くなり、その後に多量の汗をかく。寒気を覚える。手足が冷えるのに顔や頭がのぼせる。

脳・神経

- 眠気・不眠:寝付けない、眠りが浅い。逆に1日中眠い。

- めまい・立ち眩み・失神:ふわふわする。頭がぐるぐるする。急に立ち上がったときに立ちくらみがする。

- 頭痛:偏頭痛の悪化、頭重感。

- 手足のしびれ

筋肉

- 喉の違和感:喉に何かが引っかかっている。ものが飲み込めない。

- 肩こり:肩や首筋、背中がこる。

- 筋肉痛:運動していないのに筋肉が痛い。

消化器

- 食欲低下・腹部膨満感:おなかが空いていても食べたくない。食べるとむかむかする。腹部が張る。

- 嘔吐・吐き気

- 便秘・下痢

呼吸器・心血管

- 呼吸苦・息苦しい

- 動悸

- 胸痛・胸部の圧迫感

腎・生殖器

- 頻尿・尿意切迫:水分をとっていないのに頻繁に尿意をもよおす。

- 残尿感

- 月経不順

- 勃起障害

皮膚

- 皮膚の乾燥・多汗

- かゆみ・じんましん

- 脱毛

目・耳・口

- 目の疲れ・目の乾き・涙目

- 耳鳴り・難聴

- 口の乾き

治療

心療内科では「心身症」という病態を示す患者さんに対して、心身医学的なアプローチ「心身医学療法」を行っています。身体的な症状と心理社会的要因との関連を明らかにするとともに、患者さんに対して心身両面から治療することにより、症状の改善を図っていきます。このとき用いられる種々の方法を総称して心身医学的療法と呼びます。

当院では、心理療法を中心に、必要に応じて漢方薬や向精神薬(抗不安薬、睡眠薬、抗うつ薬)などの薬物療法も併用した統合医療を行っています。

一般の内科で処方される薬で症状をおさえる対処療法を行いつつ、一般の精神科やメンタルクリニックで処方される向精神薬も的確に使用しております。治療に難渋することが多く、漢方薬やカウンセリングの併用も行うこともあります。

*起立性調節障害、睡眠時無呼吸症候群、線維筋痛症、慢性疼痛、慢性疲労症候群、統合失調症などの精神病圏疾患を背景とした心身症の診断や治療は行っておりませんので注意下さい。

自律神経を整えるための方法(セルフケア)

次に自律神経を整えるために必要な行動やコツについてまとめてみたいと思います。以下の①~⑧がありますので療養の参考にして下さい。

① 生活(睡眠)リズムを整える

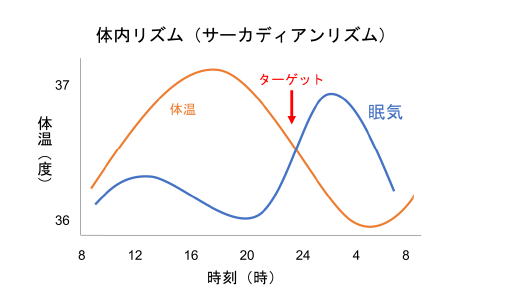

自律神経を整えるためには、体内リズムを整えることが重要です。生物時計の1つのリズムに概日リズム(サーカディアンリズム)というものがあり、睡眠・覚醒のタイミングが制御されております。例えば日中は活動に備えて心拍数、血圧、深部体温が高くなり、夜になると松果体からメラトニンが分泌され深部体温が徐々に低下し自然な睡眠を促すとされております。当院Webサイトの不眠症の項目に詳細な記載がありますので参照ください。

体内・睡眠リズム調整のためには以下の点に注意が必要です。

・毎日同じ時間に寝て、同じ時間に起床すること(時間のずれはせいぜい1時間とする)。

・午前9~11時に1時間程度外の空をみること。体内リズムが元にもどるとされております。

・カフェイン(眠気を覚ます覚醒作用、交感神経活性化)の摂取については、夕方までに済ませること。

・寝室の環境を整えること。「暗さ」「静けさ」「快適な温度と湿度」が重要です。眠前にブルーライトはoffにし一般的に、温度について冬場は18度前後、夏場は25度前後がよく、湿度は50~60%程度とすること。

② 香りの効果

アロマを利用しリラクゼーションを通して自律神経の調節をすることも可能です。例えば、レモン・オレンジなどの柑橘類、ミントは抑うつ、不安感を軽減することが知られております。またまたラベンダー、カモミールなども副交感神経を刺激して、体温や血圧を低下させることが知られております。

③ 呼吸法・瞑想

腹式呼吸は、セロトニンの分泌を増加させ、気持ちが安定し筋肉の緊張がとけて身体がリラックスすることが知られております。また腹筋をつかうことで、腹筋強化や腰痛対策にもなります。またマインドフルネスという瞑想があります。マインドフルネスとは、過去や未来ではなく、今この瞬間の自分に意識を向け自分自身が感じている感覚や感情をありのままに観察することです。呼吸、人の声、音、身体の一部に集中してその様子や状態を感じ取る瞑想です。歩く瞑想や食べる瞑想など、身体を動かしながら行う瞑想もありますが、瞑想により自律神経調節を行うことも可能です。

また当院ではHRV呼吸法やイメージ呼吸法という呼吸法の指導も行っております。呼吸法の得意な心理士がおりますので是非ご確認頂ければと思います。

④ 風呂

朝はシャワーを浴びることで交感神経が活性化するといわれております。

夕方以降の入浴については、熱すぎず、ぬるすぎない38~40度位のぬるめのお湯にゆったりとのぼせないように半身浴をすることが、リラクゼーションに有効です。半身浴では下半身にだけ水圧がかかるので、足に滞っていた血液を効率よく心臓に戻すことができ全身の血液の循環が改善します。42度以上の熱いお湯では交感神経が活発になってしまい心臓などに負担がかかるため注意が必要です。

⑤ 食事

腸活をすることが重要です。腸からの情報は内臓求心性線維を介して脳に伝わり、脳からは交感・副交感神経を介して腸に情報が伝わっております。腸内環境について便の状態から推測可能です。排便は毎日あるのが理想ですが、残便感がなければ数日に1回でも構いません。色は黄色~褐色で、いきまずにバナナ様の便がでるのが理想。腸活のための食事内容の詳細は当院Webサイトの食事療法を参照して下さい。

また朝食をきちんととることも重要です。朝食をとることで血糖値が上がりインスリンというホルモンが分泌されます。インスリンは体内時計(体内時計のうち肝臓や腎臓にある抹消時計)のリセットに関与しているとされております(Miho Sato,et al.,The Role of the Endocrine system in feeding-induced tissue-specific circadian entrainmnet,Cell Reports,vol8,No2.p393-401,July24,2014)。毎日朝食をとることが自律神経のバランスを正常化し24時間周期の生体リズムを整えるのに重要です。さらに朝食の割合を多くし夕食の割合を小さくすることで、夜間の副交感神経の活動が高まるともいわれております。夕食は就寝2~3時間前までに済ませることも重要です。

⑥ 喫煙・飲酒

ニコチンは交感神経を過剰に刺激し心拍数を増加させ血圧上昇。また脳内の快楽物質ドパミンが大量に分泌されます。その他アセチルコリン、ノルアドレナリン、セロトニンなど様々な脳内物質の放出に関わり、自律神経の乱れをもたらすとされます。

また眠前の飲酒は、寝ている間に脱水、低血糖などを介して睡眠中の交感神経緊張状態につながります。またアルコールの利尿作用で夜間頻尿となり中途覚醒を誘発し、睡眠の質を著しく悪化させます。体内で分解されたアルコールは有害なアセトアルデヒドになり頭痛・吐き気などの二日酔いを招きます。

喫煙・飲酒ともにリラックス効果による副交感神経活性化の要素もありますが、交感神経を活性化し緊張状態にもする効果もあり、自律神経を攪乱する結果になりますので使用・摂取は望ましくありません。

⑦ 運動

自律神経を整えるのにはあまり負荷の高くない有酸素運動(軽いジョギング・ウォーキング・サイクリング・水泳など)が有効です。具体的には緑の多い公園をジョギングしたり、家の近所を散歩したり、1日20分程度の汗ばむ位の運動です。特に朝ランニングをするなど日中はできるだけ身体を動かすことが重要です。有酸素運動によりセロトニン分泌が活性化します。セロトニンは睡眠を促すメラトニンというホルモンの材料に変わり良質な睡眠をもたらすとされます。過度な運動は交感神経が過剰に活性化し自律神経のバランスを崩すとされるため望ましくありません。

⑧ サウナ・岩盤浴

気象病に対して、体内の水分バランスを整える漢方である五苓散を治療薬として使用します。水分摂取⇒発汗の流れは重要な要素と考えられます。発汗という意味で岩盤浴は有効です。サウナについてはサウナ⇒水風呂⇒外気浴の一連の流れで自律神経の働きは急激かつ大きく変動します。自律神経を鍛えるという意味では有効と考えられますが、各ケースでどの程度の負荷が適切なのかは不明です。

過敏性腸症候群について

過敏性腸症候群とは、便秘や下痢などの便通異常を伴う腹部不快感や腹痛が慢性的に何度も現れる病気です。通常の腹痛と異なり、大事な会議や試験前などのストレスや電車などの閉鎖空間を背景にして起こる症状です。

便秘と下痢を交互に繰り返すのが、過敏性腸症候群の特徴ですが下痢のみ、便秘のみといったケースも多いです。症状をおさえることも重要ですが、ストレスが原因となっており心理的側面のケアや生活習慣の指導も合せて行うことが重要です。

当院では過敏性腸症候群に対する薬(イリボー、リンゼスなど)を使用するのはもちろんのこと、ケース毎に生活指導を行い、精神薬の処方をさせて頂き、場合により認知行動療法・自律訓練法などの心理カウンセリングも施行するといった多面的なアプローチで対応しております。

気象病(天気痛)について

気象の変化で持病が悪化するものを気象病といいますが、特に痛みに関するものについては天気痛と呼称していうことがあります。医学の教科書などには記載はほとんどありませんが、非常に多くありふれた病態です。

低気圧が来る前の日や曇りの日に頭痛・眩暈。だるさなどの症状が悪化することが多いです。寒暖差が大きいとより症状が悪化しやすい印象です。

詳しい原因はわかっておりませんが、耳の中の内耳という気圧を感じるセンサーの問題といわれております。内耳が気圧の大きな変動を感知すると自律神経が乱れ様々な症状を引き起こすといわれております。

対処方法としては、天気痛アプリを使用して低気圧に備えること、普段から自律神経のケアをすること、さらに以下のような薬を使うことです。

漢方薬:五苓散、苓桂朮甘湯

抗眩暈薬:トラベルミン

痛み止め薬:ロキソニン、カロナールなど